2025年2月21日/執筆:小畑和香子(ドイツ在住)

2019年春、約8年暮らしたノルトライン=ウェストファーレン州からヘッセン州オッフェンバッハに転居したのは偶然だった。当初1年だけ滞在する予定が、結果的に4年以上居着いてしまったのは、このまちで自転車走行空間改善を求める住民請求に参加したことが大きい。

ベルリンで2015年末に始まりドイツ全土に広がった、市民主導による自転車インフラ改善を訴えるムーブメント「Radentscheid(自転車市民決議)」*。そのオッフェンバッハ版に私は立ち上がりから参加し、最初の対策措置の実装に至るまでの全行程を体験した。外国人であり非有権者の市民として、より持続可能な移動手段がおのずと選ばれる「モビリティシフト」を目指すドイツの市民と共に起こした出来事を記してみたいと思う。

[注]*RadentscheidはRad(自転車)とBürgerentscheid(住民投票)を組み合わせた造語。住民投票の実施にこだわるものではないので自転車市民決議を訳語としている

オッフェンバッハ市(Offenbach am Main)はヘッセン州で最も小さい独立市で人口約14万人が暮らすまちである。ドイツで5番目に多い人口約76万人を抱えるフランクフルト市の東側に隣接する。特に特徴的なことはドイツで最も外国人比率が高い市の1つであることだ。人口の約46%が外国人で移民的背景のあるドイツ人と合わせるとその割合は約67%になり、移民的背景を持たないドイツ人より多い。フランクフルト市の場合、外国人と移民的背景のあるドイツ人の割合は約57%、ドイツ全体では約30%である。

「クリティカルマス」とは、1992年にサンフランシスコで始まった自転車に優しいまちづくりをアピールする目的の市民運動である。この誰にでも開かれている自転車市民ライドは、フランクフルトやオッフェンバッハを含めドイツの200以上のまちでも行われている。

これまでデュッセルドルフやケルン、ルール工業地帯の各まちで、このコミュニティに参加する居心地のよさと問題意識の共有から展開される活動を大いに味わっていた私は、転居後にもまず、いつどこへ行けばいいのかを確認した。そこに行きさえすれば、後は先頭を走る誰かが導いてくれる即席のルートに乗って、まちと人たちと知り合うことができるのだ。

それはまだ明るい季節のクリティカルマスで、自転車に乗りながら話している時だったと思う。「オッフェンバッハでも”Radentscheid”をやろうかという話があるんだ」と、のちにこの住民請求の代表の一人となるひとが教えてくれた。またすでに自転車好きの弁護士の協力も取り付けていることも。この時、これまで過ごしてきたまちで人々を動かしていた直接民主主義の灯火は、私に移動していた。偶然越してきたまちで自転車市民決議が起こるという、この偶然を見逃すことはできないと。

ベルリンの自転車市民決議「Volksentscheid Fahrrad」は、2018年7月にドイツ初となるモビリティ法の施行という形で成功を収めた。通常、都市州であるベルリンの州法の制定あるいは改定には、州民投票を請求(=州民請求)するため定数以上の有効署名を提出し、州民投票にて州法制定の可否を問わなければならない。しかしこの市民グループは市民自身が有する権利を用い、ドイツの自転車走行空間をコペンハーゲンやオランダのスタンダードに近づけようという画期的なアイデアで、10万5000筆以上もの署名をたった3週間半で集めた。こうして可視化された民意により、ベルリンは州民投票というプロセスを飛ばして州法制定というインフラアップデートへの法的後ろ盾を得た。ただ2024年現在の市政府が、その決定を尊重しない政権運営をするとは、この時想像だにしなかったのだが。

ドイツの自転車走行空間には改善の余地が大いにある。気候環境負荷の低い移動手段である自転車のその交通分担率を上げ、自転車利用者の犠牲をゼロに近づけるには、子供からお年寄りまで安心・安全な自転車利用を可能にするためのインフラのアップデートが不可欠だ。自動車交通との距離が近く、構造的な分離もない自転車走行空間では、大きな変化を起こすことは不可能である。その事実に自覚的で、自ら行動を起こすことができる市民が暮らすのはベルリンだけではなかった。ヘッセン州ではベルリンの影響を受け、ダルムシュタット、フランクフルト、カッセルという3つの市で、住民請求として自転車市民決議のプロセスが既に行われていた。

2020年2月上旬「オッフェンバッハで自転車市民決議?」と題されたイベントが行われた。人口に占める有権者率が低いオッフェンバッハでは前例のある自治体とは異なる困難が予想されるため、熱量と体力を測る必要があったのだろう。フランクフルトとダルムシュタットの当事者たちによるストーリーを聴いた後、会場の自転車や交通関係に興味関心の高い市民たちは、オッフェンバッハも同じ道に進むことに賛同した。こうしてドイツで33件目となる自転車市民決議は狼煙を上げたのであった。

「もし私自身が決めていいのなら、私は異なる計画をする」。オッフェンバッハ市の自転車通り* 整備プロジェクトに携わる自転車交通プランナーの彼女は、最初の作業ミーティングの場で、そう吐露していた。事実、前月の決起を問うイベントで発表をしてくれたフランクフルトの代表は都市計画家だ。現職のプランナーたちが住民請求に参加し、民意を持って市政に訴えかけないと、自分たちが思い描く自転車走行空間を路上に反映させることができない。そんな”道路”事情がドイツには存在する。

[注]*自転車通り(Fahhradstraße)とは、主に生活道路において自転車交通が優先的に通行できるよう指定された区間。自転車利用者は並走可。時速30kmの速度制限が適用される

コロナ禍による移動制限が始まった頃、ドイツでは一時的に道路空間を再配分しようという市民の動きが活発になった。当時約19万人の会員を抱えていた自転車利用者団体ADFC(全ドイツ自転車クラブ)は、国際環境NGOグリーンピースと共同で2020年5月下旬に全土で一斉に「ポップアップ自転車道」アクションを行おうと呼びかけた。これには交通系環境団体VCD(ドイツ交通クラブ)や各地の自転車市民決議も賛同し、40以上のまちの市民がデモという形式で即席の自転車レーンをつくることを企画した。オッフェンバッハの自転車市民決議もこれに参加し、市内を南北に通る幹線道路ヴァルト通りの一部に、自分たちのヴィジョンを具現化した。

こうして公に始動したオッフェンバッハの自転車市民決議だが、実働できる市民の顔ぶれが限られてきた。月2回の集まりで3人の代表者、スポークスパーソン、書記に金庫番とそれぞれに役割が決まり、私はインスタグラムを主戦場とするSNSを担当することになった。すでにこのムーブメントのハッシュタグアクティビズムを浴びるように見て、その重要性を理解していたからだ。ただ、私のような非ネイティブの非有権者に政治的なSNSを担当させるなんてことは、オッフェンバッハでしか起きないようなごく稀なことだと理解している。

ドイツでも女性は男性より多くの無給労働を負担している。それだけが理由にはならないが、オッフェンバッハの自転車市民決議のコアチームも過半数を男性が占めるようになった。最初の作業ミーティングでは女性も半数ほど参加があったのにである。住民請求の核となる要望作成チームも、なるべく避けたかったことではあるが男性主体となってしまった。自転車利用中に道路上で不安を感じる女性は男性より多いのだ。

他の自転車市民決議の要望を比較するワークショップなどを経て、要望作成チームが起こした内容は、2020年7月末のミーティング参加者によって満場一致で採択された。この要望は市民の協力を得て8ヶ国語に翻訳されたものがウェブサイトに載せられている。

もし、この内容が”あらゆる年齢と能力”の自転車利用者のモビリティのためではなく、男性健常者が嗜む趣味とスポーツの視点に偏ったものだったら、ここでベルリンの原点に立ち返ることができただろう。しかしそれは杞憂だった。その策定に関わったのは、クラシックなダッチバイク、ステップスルーな電動アシスト自転車、ドイツらしいトレッキングバイク、革靴でリカンベントに乗る、いわゆる”サイクリストではない”男性たちだった。

子供たちだけでの安全な自転車移動を可能にするインフラ整備を訴える自転車パレード「キディカルマス」も、署名活動キャンペーンの一環のデモとして、企画・宣伝・実行した。こうした動きは地元新聞社にも逐次取り上げてもらい、存在をアピールしていった。

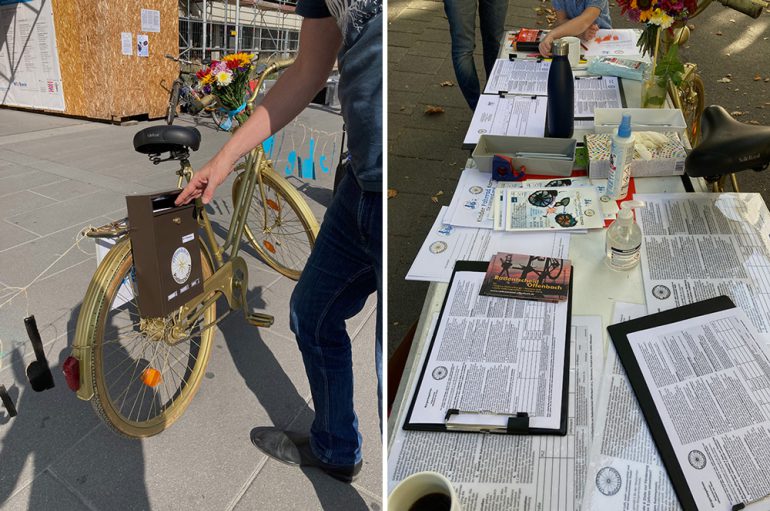

いくらより多くの人々に関心を持ってもらおうとしても、ヘッセン州の自治体法では有効な署名ができる市民は地方選挙の有権者に限定されている。住民登録後6週間以上在住している18歳以上のドイツおよびEU国籍者に該当しなければ、署名は公式には無効なのだ。民意を可視化するため、私たちは(他の自転車市民決議と同様に)署名したい意志のある人が有権者であるか否かは問わず、定数より多くの署名を集めることにした。人口10万人以上の自治体に該当するオッフェンバッハの場合、住民投票の請求に必要な署名数は有権者の3%以上、有権者数が約9万4000人のため約2,800筆が定数である。その倍の5,600筆を目標に、立ち上げから半年経った2020年9月に市庁舎前にて署名活動を開始した。

2020年といえばドイツ全土で毎年約10件の自転車市民決議が立ち上がる3年目の年だった。各地の自転車市民決議とは互いにフォローし合い、知見を交換しあうコミュニティがSNSを通じて生まれていた。ある時、活動に参加する16歳の高校生の発案で、SNSで前例を見たという17歳以下の市民用の署名用紙も作成した。こうして”正式にはカウントされない小さな声”も集めていった。

署名集めという対話を通すと、さまざまな市民の声が聞こえてきた。「すでにオッフェンバッハは他のまちに比べ充分に自転車フレンドリーだ」という若い男性、「交通ルールを守らない他の自転車利用者と一緒にされたくないから自転車利用を止めた」という中年の女性。5年に一度の国全体のモビリティ調査によれば、オッフェンバッハの自転車交通分担率は11%とドイツ平均に等しい利用度だ。だが、ドイツ国内で自転車都市と呼ばれる自治体の分担率は30%以上あることから、伸び代はまだ充分にあると言える。

市の自転車通り整備プロジェクト「Bike Offenbach」は、2021年初めまでに7本の通りを自転車通り化した。しかし、主に道路上の塗装と標識の設置による整備だったため、自転車利用者が増えたとは言えず、新たな問題を引き起こす場合もあった。自転車市民決議は、感染症拡大防止のため集合できなくなった期間を利用して独自にアンケート調査を行い、市民の満足度を把握していずれ具体的な対策措置を市に提案できるように備えた。

4ヶ月に渡る感染症拡大防止措置が終わった2021年2月末以降、私たちはまた外に出て署名集めを再開した。延期となっていた市内では過去最大規模となる自転車デモも他の市民グループと共に行った。二度目の夏が終わる頃には4回目の「キディカルマス」を行い、署名活動もついにラストスパートを迎えた。そして2021年10月7日の市議会開催前に、私たちは市長に5,854筆分の署名用紙をまとめたファイルを手渡した。

1年以上に渡る署名活動期間には、ヘッセン州地方選挙があり、ショルツ政権発足となる連邦議会選挙もあった。その間、私たちは市議会議員を初め、機会あらば政治家たちと対話をした。私にとってもSNSで市長が友達候補に出てくるほどオッフェンバッハの政治が身近になり、各政党のモビリティシフトへの姿勢の違いがよく見えるようになった。署名提出から2週間も立たないうちに、選挙局は約4,500筆の有効署名を数え、定数を満たしたことを発表した。有効ではなかった1,400筆近くの署名をした人の中には、非有権者だけでなく集計時に市から転出した人も含まれる。

事態が動いたのは2022年2月末のことだった。市議会が形式的な理由から住民請求を認めないと決定を下したのだ。ヘッセン州の先の3件の自転車市民決議でも住民請求は却下されていたので想定していたことではあった。却下の理由としては、私たちの要望である道路建設を伴う対策は自治体のみで対応できる課題ではないこと、道路交通権に関しては国が所管であること、そして要望を実装するための費用調達提案の具体性に欠けるなどである。しかしながら民意を重く見た市長とモビリティ管轄トップは、翌月には自転車交通の推進という同じ目標に向け、自転車市民決議と交渉を始めると表明した。これは住民投票の請求という形を通して最短で変化を起こすために目指すところであり、クリティカルマスで私に声をかけてくれた代表の対話力の賜物である。

そして来る市とのスケジュールに備え、交渉チームが組まれた。立場が変わり個人参加が可能になった前出の自転車交通プランナーに、引っ越してきて間もない元福祉系機関のロビイスト。この女性2人がタイミングよく加わり、主メンバー6人と前出の高校生と外国人で女性という私の予備メンバー2人は完全にパリテで構成され、市と向き合う形を整えた。外部のモビリティコンサルを迎えて行われたワークショップ、そして市議会側のメンバーと6回の交渉を重ね、大小65の対策合意案「自転車にやさしいまちオッフェンバッハ」の草案はできあがった。そして、この草案は2022年9月の市議会で可決された。

2023年7月、最初の対策措置として、これまで自転車走行空間がなかった片側2車線のヴァルト通りに、各1車線を自転車レーンとする塗装が施された。路線バスとの混在レーンだが、1年間の交通実験として幹線道路ヴァルト通りはようやく自転車交通のために予約されたスペースを得た。ダルムシュタット専門大学(Hochschule Darmstadt)による中間報告では、片側1車線ずつ車道を減らしても渋滞が発生していないことが認められた。2024年8月の最終報告においても、報告者である交通専門家は「成功した交通実験を恒久化し、継続的に措置を最適化させること」を市に勧告した。しかし、市議会はこの学術的評価を、明確な議論も理由もないまま、完全に撤去することを決定したのである。

一体これはどういうことだろうか。なぜ再び自転車利用者は車道の右側を肩身狭く走るしかない状況に振り戻されなければならないのだろうか。塗装だけではなく構造物による分離と各交通参加者の安全につながる道を、どうして政治は断つのだろうか。自転車レーンが自動車交通渋滞の原因をつくらないという現実を素直に受け止められない政治思想によって、ドイツの自転車利用はその敷居を下げることを許されないということだろうか。

ドイツ全土を見渡しても、オッフェンバッハの自転車市民決議のそれまでの歩みは決して悪くはなかった。他のまちの自転車市民決議がオッフェンバッハ市の対応を見習うべきと言われたこともあるくらいだ。私たちにとって幸運だったのは、オッフェンバッハにはドイツ社会民主党(SPD)が強い土壌があり、この党の市長が現職であること、そして市庁舎内の部署再編成により2021年に緑の党の女性市議会議員がモビリティ局の管轄トップに就任したことだろう。それ以前はドイツ自由民主党(FDP)の男性市議会議員の担当下であり、この党の自転車政策を支持しない方針が市のプロジェクトにも影響を及ぼしていた。そして今回、この三党からなる連立与党が措置の継続に合意できなかったことにも。

自転車市民決議の成功は、法律や合意案の制定だけでなく政策的優先度を得て実装のための予算が振り分けられること、そして民意を具現化するためのポジションを市政のなかにつくることにある。フランクフルトは自転車市民決議の代表の一人でVCDの地域支部代表だった人材をモビリティ課に送ることができた。ダルムシュタットでは4つの自転車交通のためのポジションがつくられ、自転車市民決議のコアメンバーだった一人が支線道路のプロジェクトを担当している。財政が厳しいオッフェンバッハの場合でも、一人の自転車交通プランナーが公募を経て雇用され有償の仕事をした。しかし政治はリセットボタンを押したのだ。

こんな時、非有権者はどうすればいいのだろう。自分が暮らすまちの「自転車交通分担率を上げたい」と願い市民として無償の労働を果たしても、自分の権利が及ばないところで私たちの民意は闇雲にされるのだ。ドイツの交通部門の低炭素化は、実働力の高い民意に頼らず、政治的攻防を掻い潜らず、ただ「道路交通の犠牲をなくすこと」を目的に、その地に住む者たちによる共創を目指せないものだろうか。

2024年現在、対策合意案「自転車にやさしいまちオッフェンバッハ」は市のプロジェクト「Bike Offenbach」が引き継ぎ、市の公式な課題として取り組まれている。ヴァルト通りの自転車レーンが撤去されたと同時に、次の対策措置がフランクフルター通りに施された。オッフェンバッハの自転車交通分担率が30%を上回り、ビジョン・ゼロが達成される日はいつになるだろうか。65の対策はまだ始まったばかりだ。

小畑和香子(OBATA Wakako)

ドイツ在住。移住以来、会社勤めの傍らモビリティシフトを目指す市民活動に参加。3件の自転車市民決議(州民/住民請求)、カーゴバイクシェアシステム運営など経験。ADFC(ドイツ自転車クラブ)、VCD(ドイツ交通クラブ)会員。自転車リース企業勤務。自転車国際会議Velo-cityや見本市の取材も行う。共著に『世界に学ぶ自転車都市のつくりかた 人と暮らしが中心のまちとみちのデザイン』(学芸出版社)

https://www.linkedin.com/in/wakako-obata/

参考)

『世界に学ぶ自転車都市のつくりかた 人と暮らしが中心のまちとみちのデザイン』(学芸出版社)

https://changing-cities.org/

https://www.wheels4lovers.com/mobg/MobG.html

https://kinderaufsrad.org/

https://www.radentscheid-frankfurt.de/

https://radentscheid-offenbach.de/

https://www.offenbach.de/buerger_innen/verkehr-mobilitaet/mit-dem-fahrrad/bike-offenbach-radverkehr/

企画・構成:紫牟田伸子 (Future Research Institute)