2025年1月24日/執筆:ヴァンソン藤井由実(フランス在住)

華やかなパリでのオリンピック、パラリンピック(以下、パリ五輪という)の機会に見られた変貌した都市の姿に驚いた人も多いだろう。樹木が多く車が少なくなったパリ中心部の素晴らしい景観は、五輪期間中の特別な配慮と設営だと思われたかもしれないが、実はパリ市は斬新なまちづくりをこの10年間施行してきた。本稿ではその軌跡を見るとともに、2024年五輪が一つの座標として追加され、史上最もサステナブルな大会を実現するために、パリ五輪がどのように行われたか、都市、交通政策の観点から見直してみたい。また五輪のレガシーとして、都市に何を残すのかも検証したい。

パリ五輪の一連の行事ではパリ市長のイダルゴ氏(Anne IDALGO)の姿が印象的であった。オリンピック開催9日前にトライアスロン競技会場となるセーヌ川の水質改善をアピールするために、衆目の中、クロールで50メートル泳ぐパフォーマンスを見せた。そんな市長など34名で構成されるオリンピック大会組織委員会(「パリ2024理事会」ともいう)の会長に、40歳で就任したエスタンゲット氏をトップとするチームで企画したパリ五輪は、あらゆる観点から刺激的、画期的であった。 4年前の東京オリンピック閉会式後に放映されたパリ五輪の紹介ビデオは、パリの歴史建築物が都市遺産の魅力を余すことなく伝え、パリ五輪では市内の既存建造物やスペースを競技会場に利用するとのメッセージでもあった。

パリ五輪では、フランス全土に35の会場が設けられ、選手と数百万人の観客を迎えた(図1)。市内の最大面積であるコンコルド広場は全面的に改装され、スケートボード、ブレイク、3×3バスケットボール等のイベントが開催された。エッフェル塔の足元にあるトロカデロではウォーキングとロード・サイクリングのイベントが、フェンシングはグランドパレスで、弓技は廃兵院(アンバリッド)で開催された。パリで最もゴージャスな橋の一つであるアレキサンダー3世大王橋は、自転車競技やマラソンスイムの舞台にもなった(原典・ Les sites des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ・ L’institut Paris Région)。

またセーヌ川での3時間に及ぶ開会式では、160の船がパリ西のオステルスリッツ駅からトロカデロ宮殿まで6㎞河を下り、雨の中ではあったが、206の代表団、約10,500人アストリートたちが参加し、開会式のショーの華やかさと、時には賛否両論に分かれたその内容の斬新性はしばらくメディアの話題となった。こういった会場や式典準備のために2024年パリ市内では260ヶ所の設営のための工事現場が存在した。競技会場付近では車両が通行止めになり、6月後半からはセーヌ河畔敷での設営も始まり、例年のパリビーチ(写真1)は見られなかった。2014年にパリ市長に初当選したイダルゴ氏が2019年から恒常的に年間を通じて、セーヌ河畔道路(右岸で3.3㎞, 左岸で2.3㎞)車道を歩行者空間化し、夏季にはその一部エリアに砂をひき「パリビーチ」と市民に親しまれている。1971年にポンピドー大統領が「都市は車に適応しなければならない」と発言したことを考えると、隔世の感がある。

パリ東西の主幹道路であったセーヌ河畔車道の歩行者空間化は、決して簡単ではなかった。セーヌ川右岸道路への車侵入禁止(左岸の歩行者専用化は、右岸に先立つ2013年に実施された)は、2016年9月にパリ市議会で議決したが、その後も議会の右派や一般団体などからの反対意見があった。提訴を受けたパリ行政裁判所が、2018年2月、セーヌ河畔車道を歩行者空間化するためのパリ市政令「ジョルジュ・ポンピドー大通り(voie Georges-Pompidou)における車両侵入禁止」を却下した。その上、公開審査委員会が2018年10月に、「セーヌ河畔道路の歩行者専用空間化は推奨できない」とする見解を発表した*。

*注:公開審査は公益性の高いプロジェクト実現のため合意形成で、法律で義務付けられているプロセスの一つ。行政裁判所が任命する専門家で構成した委員会が,住民からの徴収意見を元にして,当該計画についての公共性を審査するために,法的,社会,技術,経済,環境などあらゆる方面からの考察を伴う見解を述べる意見書を提出する。

一方2018年3月にパリ市議会に代わってイプソス研究所(Ipsos)が実施した調査によると、55%のパリ市民がセーヌ川右岸道路の歩行専用空間への転用に賛成と答えた。パリ市役所はセーヌ河畔道路の再配分に関する審査を、「交通や公害を減少する環境保全」という観点からではなく、ユネスコ歴史遺産地区に登録されている「パリ中心部における歴史・文化遺産の保存」という観点に変えて、再び公開審査を構成した。最終的には2019年の6月に行政控訴裁判所の判決により、セーヌ河畔道路の歩行者天国化が決定的に批准された。行政裁判所は、「河畔付近には自動車通行の代替ルートが存在するので、このセーヌ河畔道路への車両侵入禁止はパリ市における東西横断通行を不可能にするわけではなく、ただその旅程時間が長くなるだけである」として、車輛進入禁止の政令に反対する団体や個人の「取り消しの訴え」を却下した(原典・『le Monde』誌 21 juin 2019)。

長い法廷闘争を経たこの判決後、現在セーヌ河畔は自転車と徒歩移動のみが許可される市民や観光客の憩いの空間となった。この経緯は、「自治体が決定する計画に対して行政裁判所に提訴、という手段で市民が反対できるプロセスが存在すること」、また「明確なヴィジョンを持つ自治体の首長や議会が存在する場合には、時間は要しても目的に達していること」を示している(引用・『フランスのウォーカブルシティ』ヴァンソン藤井由実・学芸出版社)。

さて閉鎖空間の競技場ならまだしも、開けたセーヌ川の両岸の警備は難しい。大きな交通規制に伴い五輪準備期間中は川沿いのカフェ、本屋、商店などは長期間、閉店を余儀なくされ、不服を唱える商店主やレストランオーナーたちが6月に入ると連日メディアを席捲した。しかしそうした不服も、ひとたび五輪が始まると、国民の熱狂的な応援と関心の高さがすべて帳消しにしたかのようであり、フランス国民はまるで夏季のお祭りのごとく国中をあげてオリンピックを堪能した。

五輪開催中の移動には公共交通と自転車・徒歩移動が推奨された。これもオリンピック開催以前からイダルゴ政権が取り組んできた移動手段の多様化を伴うモビリティ政策の一環であり、特に五輪で突然アピールされたわけではない。2014年にパリ市が発表した「Paris respire・深呼吸するパリ」プランに従い、「広場を自動車から解放する」「あなたの地域を美しくする」「街路を緑化する」などの複数の道路空間の再配分事業が並行して進んだ。2021年9月からはパリ市内での自動車走行速度が30㎞/hに制限されたが、渋滞などもあり、パリ市内では7時から20時までの車の平均速度は、信号待ち時間などを含むと2020年度で13.4㎞/hであったため、さほど大きな反対もなかった。

セーヌ河畔の車道を歩行者専用空間化したプロジェクトを通じて、「パリ市内の広い空間の自動車交通を減らし、歩行者専用化することは可能だ」という共通意識を、市長を初め議員や市民が持つに至った。そして主にパリ市や区の議員のイニティアティブで、「パリの素晴らしい広場は、全く市民に利用されていない」という反省から広場整備プロジェクトは始まった。かつては車のロータリー化していた7か所の大広場から自動車を排除し、市民の憩いの場として空間を大編成した(写真3、4)。これらの大広場の整備に3000万ユーロ(約42億円)の予算が計上された。合意形成では、合計で150のミーティングやワークショップに8,500人の市民が参加し、「植栽を増やす」、「歩行者が移動しやすく快適な時間を過ごせるようにする」、「自転車のためのスペースを確保し、車のためのスペースを減らす」といった要望が多く寄せられた。

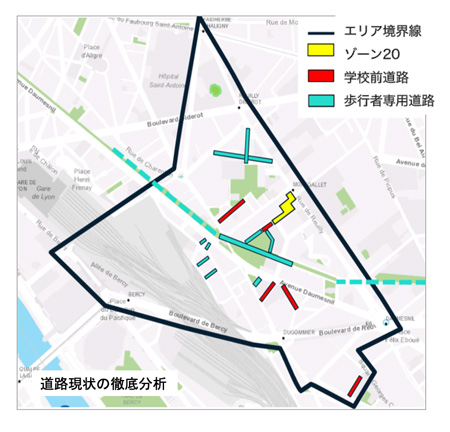

「あなたの地区を美しくする」プロジェクトは、パリを80のエリアに分けて(図2)、17区から一年に1エリアずつ抽出して、その区域を美しくするプロジェクトである。ちょうど次期市長選挙がある2026年までに、80エリアの整備が終わる計算だ(図3)。これは現在パリ中で進行中のプロジェクトで、小さな面積に区切って整備していることが分かる。まず、対象エリアの徹底した現状診断を行ない(図4)、自治体が整備計画の主な目的を整理、整備内容の策定を行ない、整備提案プランを住民に提示する(図5)。図からも見て取れるように、道路空間の再配分が「地域を美しくする」主なアクションとしてとらえられている。

合意形成については、住民からの意見徴収の仕組みが工夫されている。公道が対象となり私有地没収の必要がない空間整備プロセスでは、住民集会と合意形成に必要な期間は4から6か月で、工事期間は12から18ヶ月というスピードである。計画の初期段階で、パリ市では現在、インターネット上でダウンロードしたメモ(図6)を手に、市役所スタッフが企画する街歩きを行ない、地域の細かな提案意見を市役所に連絡する仕組みが整っている。日常生活を送る住民からの具体的な問題点の指摘や、その解決に対する諸提案を広く汲み取ることを意図している。実際にはCAEU(パリ市から活動資金の75%を得る非営利団体)という建築家・景観デザイナーを中心とする外郭団体が、このような街歩きや、また学校前のテーブルに対象区域のマップを置き、道路利用の新しい案を市民に紹介し、協議する合意形成活動(Map on the tableと名付けられたワークショップ)などを担っている。必ずしも住民集会などに出席しない住民層も対象として、できるだけ多様なプロフィールを持つ人々の参加を意図している。

「あなたの地域を美しくする」プロジェクトの中でも好評なのは、「学校前道路のカーフリー化」で、市役所によると、市民たちから「我々の地区も早く実施してほしい」と要望があるくらいだ。パリ市内の200の幼稚園や小学前前の道路への車の進入を禁止して、完全な歩行者専用化する試みが2020年から始まっており(写真5)、実際に小学校が終わる4時30分頃にパリ市内を歩くと、学校前に花壇や子供用の遊具の設置など様々な工夫を凝らした楽しい空間が整備され(写真6)、親子が集う景観が至る所でみられる。確かにヴィジュアルでの訴える力も大きく、一般市民の賛同を得られやすい分かりやすい空間整備である。

「あなたの地域を美しくする」プロジェクトでは、公共空間の緑化も進めている。夏を過ごしやすくし、景観形成、生物学的な多様性を確保するためにも、パリ市は2020年から2026年まで、街路樹、都市林、広場、環状道路、森林など17万本の植林をする計画を立てた。木は、CO2を吸収して、大気質の改善、空気の冷却、特に熱波時のヒートアイランドの軽減に貢献する。また雨水管理にも役立ち、生物多様性の保全にも欠かせない要素で、都市環境における動植物の多様性を保証する。視覚や騒音に対する自然のバリアとして機能することで、住む人の健康を増進しストレス軽減の効果も期待している(写真7)。同時に「中庭オアシス」プロジェクトとして、元来はアスファルト地面が多かった幼稚園や小学校の中庭に、土壌や植木、花壇コーナーなどの整備を始めた。また「パリは(気候変動に)適応する」プロジェクトでは、公共空間におけるシェード、ビームプラットフォーム、噴水などの飲料水供給拠点(プラスティックボトルの利用抑制のため、マイボトルでの飲料水確保を推奨)の整備などに熱心だ。

こうした都市空間再編成は、必ず道路空間の再配分とそれに伴う人々の移動における行動変容を伴う。パリ市内の住民70%の通勤距離が2.5㎞以下であることを考慮して、パリ市は自転車移動を促進している。イダルゴ市長は2015年に、2020年をターゲットとして約180億円の予算で、61㎞の自転車専用道路整備プランを発表した。自動車レーンを減らした結果発生した渋滞に対する批判にもかかわらず、市長は「次の選挙で民意を問う」(フランスの市長の任期は6年)という姿勢でこの政策を進めてきた。特にパリを東西に走るセーヌ川に沿う主幹道路や、パリ東駅に至る南北主幹道路での自転車専用道路整備の工事中には、大変な交通渋滞が生じていたのを筆者も見てきた(写真8・9)。そして、イダルゴ第二政権ではコロナ禍で車の通過量が劇的に減少した機をとらえて、さらに大胆に自転車専用レーン整備を進め、2021年には第二次自転車プランを策定し新たな予算をつけた。パリ市内の2004年の自転車専用レーンは292.8㎞でしかなかったが、2026年には1,093.7㎞にまで増えるはずだ。ちなみに自転車都市で有名な人口60万人コペンハーゲンの自転車専用道路は、全長350㎞である。

パリ市内は確かに自転車で30分以内で移動できるようになり、自転車利用者が増えた結果、車一般の平均速度は減少し歩行者の安全にも寄与するだろう。交通においては「供給が需要を生み出す」という考えに基づき、「利用しやすいインフラを整えると、人々はそれを利用する」という事実は、過去30年間フランスで公共交通を供給し続けた結果、人々の車移動が減り公共交通移動にシフトしてきた事実で証明されている。フランスのエコロジー移行省の発表では、人口10万人以上の47都市で、80㎞以下の移動における車の分担率は49%。これらの都市ではバス、LRTなどの公共交通サービスが充実している。

五輪期間中の公共交通に関しては料金対策が注目された。メトロ運賃が大会中は2倍になると報道されたが、日常的に公共交通を利用しているパリ首都圏・イルドフランス州(Île de France州の人口約1,230万人。その内Paris市は約210万人)の住民は、交通カードNAVIGOを利用している。勤務先が通勤定期券を供給しないフランスでは、就労者がNAVIGOを購入すれば(現在約500万人が所有している)、自動車通勤からの転用の場合はその運賃の半額を雇用者が負担することが法律で制定されている(原典・労働法Code de travail l’article L. 3261-2)。また、公共交通を管轄・運営するのは地方公共団体であるイルドフランス州政府であり、NAVIGOの料金設定は低額に設定してある。1か月86.40ユーロでパリ市内からシャルルドゴール空港までの距離のすべての公共交通(メトロ、バス、LRT、地下高速鉄道RER)乗り放題であり、18歳以下は無料、62歳以上は半額である。基本的な社会サービスとして自治体が運営する公共交通の背景を知ることなく、「パリ五輪の間の運賃2倍」(実際には観光客が対象)だけが大きくクローズアップされたのは残念でもあった(ただし、イルドフランス州の住民でも定期券を持たずに、7月20日から2024年9月8日までの間にチケットを購入すると、運賃値上げの影響を受け、1時間有効の切符が2.15ユーロから4ユーロになった。これを避けるための方法も、交通事業者(イルドフランスモビリティ)のサイトでは詳しく説明していた)。

パリ首都圏やパリ市内の公共交通ネットワークはすでに大変充実している。全長212㎞、307駅の地下鉄や、全長130.98㎞のLRTが走り、その227駅のうち51駅はパリ市内である。パリ首都圏には2,425㎞にも及ぶバス路線と4,778の停留所があり、パリ市内だけでも627㎞のバス路線と1,391の停留所がある。パリ市内とパリ首都圏を結ぶRERと呼ばれる地下高速郊外列車の全長は587㎞で、249駅がある。現在パリ首都圏の公共交通ネットワークをさらに充実化させるために、国家事業であるグレーターパリエクスプレス計画(Grand Paris Express)が進行中で、地下鉄を204㎞延線して68駅を追加する(図7)。2030年に完成すれば、パリ郊外住民の95%に自宅から2㎞以内に何らかの公共交通の駅拠点ができる。また地下鉄沿線に、自転車専用道路の整備を並行して進めていることも特徴である。五輪の最大競技場の一つStade de France (写真10参照)があるSaint-Denis Pleyel駅までの14号線延長部分が五輪直前に開通し、その駅舎のデザインは隈研吾氏である。

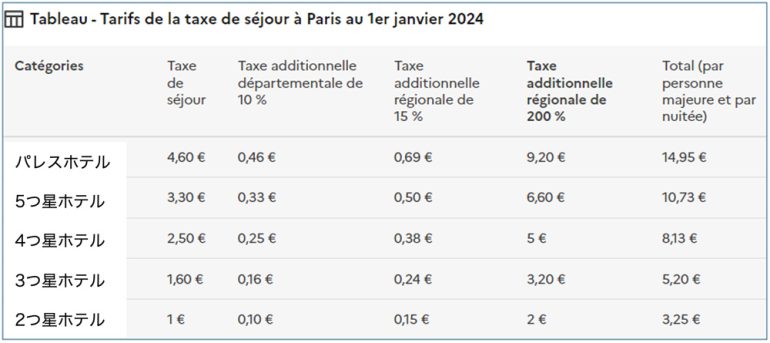

五輪期間中は利用者増強に従い公共交通負担も増える(夏のバカンス中の出勤を要請される就労者たちが、様々な要求を掲げてストを行ったのもフランスらしい)が、政府は増加分は宿泊税値上げでまかなう思い切った対処法を編み上げた(図8)。2024年度の財政法(La loi de finances pour 2024)で、国はイルドフランス州の交通局であるイルドフランスモビリテの財源確保のために、宿泊税に新たな加算税を導入することを認めた。これは観光税の200%に相当し、パリおよびイルドフランス州に適用され、3つ星ホテルで宿泊税が1.6ユーロ(一人一泊)から5.2ユーロになった(単純に掛け算ができないのは、宿泊税には、自治体(日本の市町村にあたるコミューン)や県の徴収分もあり、200%が適用されるのは州税のみであるため)。

夏休みの間の競演が終わり、パラオリンピック開催式では五輪委員会は松葉杖で現代ダンスをダイナミックに素晴らしく踊るダンサーたちを、世界中が観る舞台に起用する発想の柔軟さを見せた。会場にはコンコルド広場が選ばれ、パリ市、フランスが障害者のインクルージョン(社会への包摂性)の問題を社会の中心に据えていることを示した。

五輪委員会は「パリ・オリパラをして、障害者対策に革命を起こす」と宣言したが、その姿勢は、あらゆる障害の人も動きやすいユニバーサルバリアフリーのまちづくりを進めるフランスの都市の姿に共通する。勿論フランスも社会の包摂性が順調に進んでいるわけではない。包摂的だとしながら偏見に満ちている世界の矛盾と社会の問題を直視して、官民で「最多数の国民の過ごしやすい国」の形を求める人々の姿勢は、国政選挙(2024年7月の国政選挙、第一回投票率59.71%、第二回59.39%)や地方選挙での高い投票率にも現れている。「まちづくり」は、ただの都市計画や交通計画ではない。その国の社会に対する市民の哲学が体現される。フランスは経済的にはもはや大国とは言えないかもしれないが、パリ五輪を通してみた都市の在り方やイベントの実現における芸術などではフランスはまだ世界の一流であり、フランスの歴史、文化、芸術などの奥深さも再認識させた。都市の建造物は古いが、パリ五輪で見せた社会の多様性、斬新さ、先見性などは、我々にフランスにはまだまだ改革・前進を続けるパワーがあることを感じさせた。そして東京五輪の跡地にタワーマンションなどが建造されたこととは対照的に、パリ五輪の選手村はその近隣自治体のまちづくりへ、レガシ-としてしっかりと受け継がれた。

パリ五輪競技大会のための選手村(写真10)は、サン・トゥアン・シュル・セーヌ(Saint-Ouen -sur-Seine)、サン・ドニ(Saint-Denis)、イル・サン・ドニ(L’ile-Saint-Denis)の3つの自治体にまたがり、2021年から始まった巨大な建設プロジェクトであった。かつての産業荒廃地における選手村(以下、ビレッジという)の建設期間中、14の請負業者、41人の建築家、3,500人の作業員、37台のクレーンが同時に動員された。その面積は52ヘクタールで、サッカー場70面分に相当する。ビレッジには約40の選手収容用の建物が整備され、また9,000本近くの木々や低木が植えられ、森林があるかのような錯覚を与えるだけでなく、ヒートアイランド対策として夏季の気温低下に役立ったと考えられる。屋根には植栽や太陽光発電パネルが設置された。ビレッジ建設は、環境戦略を何よりも重んじ2050年までに「カーボンニュートラルを達成するために二酸化炭素排出量を削減する」「都市の熱的快適性を保証する」「生物多様性をサポートする都市となること」の3つの目標を挙げた。

ビレッジは、障害の有無にかかわらず、どんなアスリートでも仮設住宅で生活、移動ができるように配慮された。フラットにはウォークインシャワーがあり、視覚障害者が使いやすいように照明のスイッチは壁と同じ色ではなく、ドアや廊下の幅も調整されている。ビレッジはすべての人がアクセス可能で、かつ安全でなければならないため、インクルーシブ・マルチセンサリー・サイネージはプロジェクトの重要な部分でもあった。このようにビレッジ建設の基本コンセプトは環境保全と社会包摂であった。

五輪後のビレッジには約2,800戸の新しい住宅が整備され、約6,000人の住民が住む予定である。 2,800戸のうち最大25%が社会住宅であり、バランスの取れた地域社会に不可欠な社会的混合性を約束する。社会住宅とは、家賃に上限があり一定の収入以下の所帯だけが入居可能な住宅や、国の援助で低金利ローンで購入できる住宅等を指す。2000年に策定された「都市再生・連帯法」で、「3,500人以上の自治体では、年間に自治体が建設許可を与える新規供給住宅のうち、少なくとも社会住宅を20%供給する」とされている。20%という数字は2013年に25%に引き上げられた。ビレッジの建設にあたったソリデオ社(Société de livraison des ouvrages olympiques)は約1年で、解体すべきものを解体し、キッチンなどを設置し、選手たちの部屋を、家族やオフィスが入居できる本物のアパートに変える。

エコロジー移行のモデル地として、生物由来の材料や二酸化炭素排出量の少ない材料の使用、敷地内の材料や解体で出た材料の再利用とリサイクル、再生可能エネルギーの利用などの循環型経済を目指している。ソリデオ社は建物の診断を行い、再利用やリサイクルが可能な要素を丹念に取り除いて回収し、再利用可能な材料の94%をリサイクルすることを可能にした。具体的には、衛生陶器や窓など900トン近い資機材がBackaciaのプラットフォームを通じて販売され、そのうち100トン近くが個人向けに販売されたほか、35,000トン近いコンクリートが現場で破砕され、道路に再利用された。建築資材もまた、最終的なカーボンフットプリントの大きな割合を占めたため、これを削減するために、木材、低炭素・超低炭素コンクリート、リサイクル材料など、バイオベースの材料が大規模に、その他にも新素材の開発や低炭素コンクリートなどが使用された。これら五輪に伴った開発や公共施設、イノベーション、公共スペース、住宅などの模範的な環境品質の専門知識の無形および方法論的遺産を、ソリデオ社が新しいノウハウとして、大規模プロジェクトの建設者や開発者のコミュニティに遺贈していることは、住宅地となるビレッジがハードのレガシーとすれば、正に五輪のソフトレガシーともいえる。

この転用プロジェクトには、賃貸・購入用のフラットや学生寮も含まれる。2024年後半ではこれらのアパートの1平方メートルあたりの価格は6,000~7,000ユーロ (パリ北部の同エリアの標準よりは高め設定)で、フラットの販売はすでに始まっている。住宅だけでなく、近隣には2つの学校と2つの託児所も建設され、歩行者やソフトな交通手段のために日常生活に欠かせないインフラも整備される予定だ。パリ2024五輪委員会によれば、3,200m²の地元商店が、サン・ドニ市によると、最大6,000人の従業員を収容できる120,000m²の企業、オフィス、サービスが建設される予定である。

このような不動産開発を可能にするのは、公的な使命を帯びた機構がビレッジの建設及び住宅への転用計画の政策主体となっているからである。ビレッジを軌道に乗せ、そしてその跡地の住宅転用建設を進めるのは、2017年に設立されたソリデオ社である。同社が、プロジェクトの「資金調達者、開発者、監督者」であり、その役割は、国、パリ市、イル・ド・フランス州、近隣の県などからの公的資金をオリンピック建設予算としてプールすることであった。ソリデオ社は、EPIC(établissements publics industriels et commerciaux・商工業的公施設法人・資本金の半分以上が公的部門に属する、公的な商業分野や工業分野の役務に特化した法人)であり、公会計省、エコロジー移行・地域結束省、スポーツ・オリンピック・パラリンピック競技省(省名称は2024年7月時点)の共同監督下に置かれている。理事会の理事長はパリ市長で、理事の半数19名は、ソリデオ社の主な共同出資者である国を代表する各省から、12名は地域の自治体の代表で占められている。

五輪建築では95%が既存建造物、或いは仮設施設であったために全体コストは抑えられたとしているが、45億ユーロ(約7,200億円)のうち、国が11.3億ユーロ、地方自治体が11.4億ユーロを出資し、不動産開発業者を中心とする民間が約22億ユーロを出資した(財務省HP)が、そこにはビレッジの住宅地への転用コストも含まれる。ソリデオ社は、五輪で使用される恒久的な施設の建設や改修を確実に行う任務を任されており、ビレッジの一般住宅への転用プランは国が主な意思決定者である。

パリ市内でのオリンピックのレガシーとしては、エッフェル塔南側が全くのグリーンスペースになったこと、イエナ橋の歩行者専用化(図9)、コンコルド広場の半分が自転車専用道路や歩行者空間に転用されること、などが挙げられる。そしてパリ中心部では2024年11月5日から新たにZTL(交通規制ゾーン)が設定され、パリの旧1から4区の通り抜け交通が131㎞の道路で全く禁止された 。五輪工事中の交通規制にある意味「慣れて」「あきらめた」車利用者の心理を上手く利用したのかもしれない。パリは絶え間なく変化する。そしてそれらの政策を決定するのはパリ市長、市議会のメンバーであり、支え、実行するのはパリ市役所の行政マンであることを忘れてはならない。

フランスでは都市利用や交通計画の策定については、公共団体が政策主体となる。事業許可権(建築許可・permis de conduire)発行を通じて、民間が開発するプロジェクトに対しても大きな権限を発揮し、また都市計画マスタープランそのものにも拘束力があることを、すでに拙稿で紹介した。社会課題の解決(社会全体の最適)と、安全で快適な人の暮らし(個人の最適化)との両立を考えた場合、何を最適化するのか?という社会の課題が都市計画では生じる。たとえば個人としては車の移動が便利だが、環境保全を考えれば社会全体としては車利用を控えることが望ましい。政策の決定において、多数の賛同自体が「その正しさ」を保証しないことを考慮しなければ、パリ市のような思い切った空間再編成の政策は実行できない。五輪レガシーとしての跡地利用も、経済論理だけを優先すれば、25%も公営住宅を含む開発事業にはならない。もちろん何が「社会課題の正しい解決」であるかを見極め、政策を決定することは困難であるが、フランスの都市政策を調査して、土木政策への社会の受容性ということについて、常に考えさせられる。

ヴァンソン藤井由実(VINCENT-FUJII Yumi)

FUJII Intercultural社代表/著述家/フランス都市政策研究者

大阪出身。大阪大学外国語学部フランス語科卒業。京都大学工学研究部・博士。2010年代から、公共交通を導入した都市計画、地方創生、市街地活性化のフランスの事例を研究し、執筆、講演活動と共にフランスでの調査ミッションを企画する。著書に『トラムとにぎわいの地方都市・ストラスブールのまちづくり』(2012年度土木学会出版文化賞)、『フランスではなぜ子育て世代が地方に移住するのか』(2019年)。『フランスのウォーカブルシティ』(2023年度国際交通安全学会賞)、共著に『フランスの地方都市にはなぜシャッター通りがないのか』(2016年/以上、学芸出版社)。翻訳監修書『ほんとうのフランスがわかる本』(2021年/原書房/在日フランス大使館推薦書)。ロンドン、ミラノ、パリ、ストラスブール、アンジェを初め在欧30年。

https://www.fujii.fr

企画・構成:紫牟田伸子 (Future Research Institute)