2024年11月8日/執筆:多木陽介(ローマ在住)

歩き慣れた街並みなど、身近な物や環境は、しばらくすると誰の目にも色褪せてくる。普段の我々は、そんな感じでぼんやりした視線で暮らしているものだ。一方、他所の街や、まして外国へ行くと、些細なディテールが目を惹きつける。見慣れぬ何かに好奇心を掻き立てられた我々は、その見慣れぬ形や文字、或いは人々の振る舞いの理由に推測を巡らせ始める。大抵の人は、こうして、日常を離れ、真の異邦人となることで初めて自分が「観察し、考える」存在、つまり、「学ぶ人」であることを思い出すのだ。

イタリアに在住する筆者は、旅が覚醒させるこの「学ぶ人」らしさを活用した教育活動「移動教室」を9年前から実施している。日本からイタリアまで来て頂き、1週間ほどの間に(今のところ)イタリア北部の大都市、中小都市、山間部や田舎など数ヶ所をグループ(大体10人前後)で回りながら、授業やワークショップを受け、社会性に優れた活動を見学し、あるいは野外でのフィールドワークを体験する。高度に発展した日本の資本主義に気付かぬうちに飼い慣らされている自分たちの創造力や価値観を見直してもらうのが目的だが、特にイタリアに来て頂くのにはある大事な理由がある。

2015年12月にクリエイティブネットワークセンター大阪メビックの主催を得て、若いクリエイター(デザイナー、グラフィックデザイナー、イラストレーター、編集者など)7名を受講生に迎えて始めたこの教育活動が学ぶ対象に選んだのは、第二次大戦後のイタリアに花開いたイタリアンデザインの起源にあった思想と創造力である。第二次世界大戦後のイタリアに登場するイタリアンデザインは、まだdesignという英語が人口に膾炙していなかった当時、特に当事者たちの間でプロジェッタツィオーネ(progettazione=プロジェクトを考えて実践することという意味)と呼ばれ、その当事者たちは、自らをプロジェッティスタ(progettista=プロジェッタツィオーネの実践者)と呼んでいた。当時の代表的なプロジェッティスタとしては、ブルーノ・ムナーリ(1907〜1998)、アキッレ・カスティリオーニ(1918〜2002)、エンツォ・マーリ(1932〜2020)らがいた。消費主義社会の発展前夜に登場した彼らの仕事は、倫理性と社会性に富み、企業の利益(もちろんそれもあった)よりも社会性のある創造と市民全般への教育を使命とし、その後の消費主義社会のためのデザインとはまったく異質な性格を持っていた。しかし、20世紀の後半の資本主義と消費主義社会の急激な発展のなかで、彼らのうちの数人が「巨匠」として祭り上げられる一方で、まさに現代に実践したいようなこの素晴らしいデザイン思想とその方法論自体は、ほぼ完全に消えて行った。

ところが、20世紀の終盤から、こうして歴史が一度忘れたこの価値観と創造力にそっくりなものが、従来の職業の枠に嵌りきらない新タイプの職能を持つ人々と共に、多様な分野(デザイン、建築に限らず、教育、芸術、医療、農業、食、経済、国際支援、街づくり、庭づくり、植林、その他)でよみがえり始めた。互いに専門も異なる彼らの活動の間には、世界観においても、また方法論においても驚くほど共通点があり、全員が、環境や人間性を蔑ろにする現代文明の歪んだ創造力を治癒、修復しに来たようだった。我々の「移動教室」で出会う人たちもまた然りだ。社会全体の中では、まだまだマイノリティだが、この傾向はイタリアに限らず、世界的なもので、日本にも及んでいる。

イタリアに来て頂く大きな理由は、この、現代世界を治癒修復する可能性を持つプロジェッタツィオーネ的な態度と創造力、そして人間的なあり方を、その起源と現代的な姿の双方において見て頂けるからである。

かくして、「移動教室」が訪れる研修先には、大きく分けて二つのカテゴリーがある。一つは、確かに希少になったとはいえ、まだ残っている、かつてのプロジェッタツィオーネの教えに直接触れることの出来る場所。もう一つは、さまざまな分野で現在活躍するプロジェッティスタたちの活動拠点である。

一つ目のカテゴリーとしては、まずアキッレ・カスティリオーニの元スタジオ(現アキッレ・カスティリオーニ財団)とムナーリ・メソッドを教授してくれるブルーノ・ムナーリ協会会長のシルヴァーナ・スペラーティ[1]の教育農場が挙げられる。

[1] 日本では彼女のワークショップがNHKの番組「奇跡のレッスン」(2016年5月28日放送)で紹介され大きな反響があった。

アキッレ・カスティリオーニ(1918〜2002)は、戦後イタリアのデザインの父祖の一人で、兄のピエール・ジャコモと1962年にミラノの中心部に開設したスタジオは、アキッレの没後、生産活動をやめ、しばらくはアーカイブづくりに専念していたが、今はアキッレ・カスティリオーニ財団となり、かつてのスタジオをミュージアムとして一般公開している。

そこに入るとまず誰もが気づくことがある。彼らの作品やプロトタイプ以外にもあらゆるタイプの物が溢れ返っているのだ。中でも特に見ものは、背の高い(元々医療品用の)ガラスケースに大量に収納されている「アノニマスなオブジェ」たちである。それらは、いずれも名のある作家の作品ではなく、民衆文化の中で長い時間をかけて精密につくり上げられた物たちで、それらの一切無駄がなく、機能に優れたかたちには、いずれも高度な知恵が結晶されている。この一見モダンデザインとは無縁な物たちから、アキッレたちは、物づくりの知恵を日々読み取っていた。移動教室の際には、「アノニマスなオブジェ」の代表的なものを手に取り、そこにアキッレたちが読み取っていた知性の一つひとつを自らの手で解読することから始める。

カスティリオーニたちは、自分たちが全能の創造者だなどとは思っていなかった。むしろ、彼らが心にしていたのは、膨大な物づくりの歴史の最後尾にいるという極めて謙虚な(humble)自覚である。彼らにとって、創造とは、物づくりの歴史から知を受け継ぎ、それを新しい形で次世代へと渡していくことであった。だから彼らは、ゼロからいきなり「アイデア」を絞り出そうなどとはせず、必ず、「つくる」前に「知ること」から始めていた。「アノニマスなオブジェ」や日常生活における人々の行動様式を自分たちの創造を導く重要な教師と考え、まずは好奇心を持ってそれらを観察し、分析することから彼らの創造行為は始まっていたのだ。

移動教室では、普通全行程の冒頭に同スタジオを訪れるので、そこでは、カスティリオーニのデザインの解説と同時に、移動教室の主題である、プロジェッタツィオーネ全般についての、歴史的、概念的なイントロダクションも行うことになる。

シルヴァーナ・スペラーティの教育農場は、ミラノから電車で南に45分ほど下った上に車に乗って10分ほど行った、丘陵地の葡萄畑の只中にある。スペラーティは、現在ブルーノ・ムナーリ協会の会長であるとともに、ムナーリ・メソッドを現代に伝える凄腕の伝道師であるが、彼女はただ師の教えを忠実に伝えているだけでなく、彼女自身もまた偉大な教育者である。ここでは、普通、2日かけて、たっぷりムナーリ・メソッドを体験することになる。

ムナーリ・メソッドとは、芸術家でデザイナー、絵本作家でデザインの理論家として著作も多いブルーノ・ムナーリ(1907〜1998)が、1977年に子どもの創造力教育用に発表したメソッドである。それは、プロジェッタツィオーネにおける創造力のあり方を基盤にしながら、近代社会において分裂させられた手と頭を、体系的に再統合し、包括的な知のあり方を回復させようとする教育方法である。

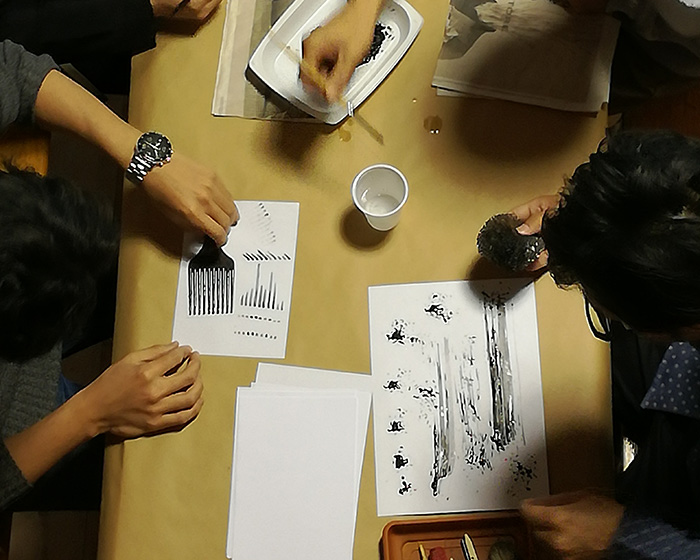

同メソッドでは、一つのテーマのラボがしばしば二部構成になっていて、前半は、個々の参加者がひたすら手を動かして、遊ぶように素材や道具の潜在的な可能性を存分に探求する。例えば、〈記号(点、線)〉というラボでは、筆や串など多様な道具と黒絵の具を渡され、どの道具をどう使ってもいいから、出来るだけ多様な点と線を描いてみる。そして、後半では、前半の作業の成果を、今度は客観的な視線といくつかの基準で観察し、分類してみる。分類する際には言葉を使うから、一つひとつの点と線が意味を持った事例として認識され直す。こうして、最終的には、膨大な点と線を、かなり細かくカタログ化した知識として整理して頭に入れることになる。

翌朝、宿舎から教育農場まで一時間ほどかけて歩いて行く時に、風景の中にある点や線の写真を撮って来なさい、という課題が出される。無数の点と線を前日に「カタログ化された」知識として頭に入れた彼らは、ありとあらゆるところに点や線を見出すだけでなく、自分でも気付かぬうちに、頭の中のカタログに照合させながら、それぞれの点や線の質を見極め、撮影していた。前日の作業のおかげで、皆、俄然解像度の高い視線(世界を見分ける視力)を身につけていたのだ。つまり、ムナーリ・メソッドは、絵や工作の上達(それもあるが)よりも、創造行為を通して、世界をより明確な形で理解し、把握する視線や思考法の基礎を身につけるための方法だと言えるだろう。それが、子どもだけでなく、大人にとっても有効であることは言うまでもない。

スペラーティは、対象となるグループのメンバー構成に沿って、いつもラボの内容を入念に準備するが、参加者たちの表情を探りながら、刻一刻微調整していくことにも長けている。彼女は、よく「流れの中に身を任せることが大事」だと言うが、一流の即興役者のように常に状況を受け入れて対応できる柔軟性が彼女にはある[2]。そして、この柔軟性を、状況だけではなく、物質や人や環境など、すべてに対して持つことが最も創造的な姿勢であることを彼女は教えてくれる。

また、メソッドの中でスペラーティが扱うのは、基本的に、how to do(創造の方法)なのだが、同時に彼女は、作業をする受講生に対して、何を感じるかと問いかける。how to be(自分が今どんな気持ちでいるか、また人間としてどうあるべきか)を大事にしているのだ。それは、プロジェッタツィオーネ自体が、ただ物づくりの方法(how to do)の問題ではなく、人間性(how to be)に深く根ざしたものであるからである。思いやりや優しさや倫理観などを備えた、当たり前の人間らしさとプロジェッティスタたちの創造の原理とは切り離して考えられるものではない。

[2] 実際、スペラーティは、若い時にクラウン(道化役者)をやっていたことがある。

1972年から30年に渡って、展覧会の会場構成など、多様な形でカスティリオーニと協働を続けた建築家でトリノ工科大学名誉教授でもあるジャンフランコ・カヴァリアのスタジオも、プロジェッタツィオーネ本来の教えが現代まで忠実に受け継がれた場所である。

彼のスタジオに到着すると、いつもカヴァリアをはじめ、妻のオルネッラさん、娘さん、時にはお孫さんたちまで、一家総出で温かく迎えてくれる。カスティリオーニ事務所に似て物に溢れる事務所の大きな部屋に通されると、スライドに当日の授業のタイトルが日本語で書かれて壁に投影され、各席には参加者全員の名前が入った記念のシートが置かれていた。そんな心遣いに感動しながら席に着く一同に、カヴァリアは、スタジオ自体の改装プロジェクトも含め、自身の作品例(建築、インテリア、店舗、展覧会の会場構成その他)を挙げながら、プロジェッタツィオーネの創造力の最も本質的な特徴について話をしてくれる。

まず、自分が学生時代につくったモデルをいくつか使って、創造力の主要なタイポロジーについて、目から鱗が落ちるような話がある。このモデルは、作品の最終的なフォルムにおけるつくり手の介入度の差異に注目してつくり分けられている。

例えば、ステンレスの針金に強引に力をかけて折り曲げた一輪挿しのようなオブジェ〈花〉がある。これは、一般に創造行為と言うときに人が思い浮かべる創造力のあり方を表している。多くの人は、創造というと、誰かが頭で考えたことを、対象(素材、人、社会など)に適用する(押し付ける)ことだと思っている。これは、「押し付ける」タイプの創造力であり、ヴェルサイユにその頂点を見る西欧の伝統的な庭園にその典型的な事例を見ることができる。その場合、造園家の机の上でデザインは決まり、幾何学の図形が強引に植物に押しつけられている。

一方、もう一つのオブジェ〈気球〉を見ると、穴の多数開いた鋼鉄のキューブに弾力性に富んだ長いピアノ線の両端が差し込まれ、それが自らの素材の弾性に従って自然と自発的なカーブを描いている。これはカヴァリアが図面に引いたカーブのトレースではない。カヴァリアのしたことは、ある条件を決めただけで、その条件の中で素材が自らを表現したのが、あの気球のシルエットのようなカーブであり、作者が素材に押し付けたものではない。そこでは、素材とつくり手の間に一種の対話関係があり、〈花〉のモデルに比べ、このカーブにおけるつくり手個人の介入度は低いが、もちろん、低いから消極的なわけではない。何が何でも自分でやるのではなく、他の要素の介入を受け入れることにより創造的な可能性を見ているのだ。

この手の介入度の低さに注目した社会人類学者のティム・インゴルドは、著書『メイキング 人類学・考古学、芸術・建築』の中で、それをhumble(謙虚な、控えめな、慎み深い)という形容詞で表現した。Humbleなcreatorは、自分の頭の中にあるイメージから「つくる」というよりも、今そこにあるものの可能性を自然な形で「育てる」と言うのが相応しいような創造力を持っている。庭師や農夫に近いのだ。そして、実は、プロジェッタツィオーネの創造力の最も中心的な特徴が、このhumble(謙虚な、控えめな、慎み深い)という形容詞に要約されている。素材に対して、人間に対して、また社会や環境に対して「控えめ」に振る舞うhumble creativity(控えめな創造力)こそが、彼らの創造力の本質であり、そのことをカヴァリアはなんと二つ、三つの模型でものの見事に解説してくれるのだ。

そして、派手さもなく、一見何もデザインされていないように見える彼のスタジオだが、荒塗り状態で止めている壁の仕上げ(汚れない)、将来のことも考えたドアの付け方(どちら向きにも取り付けられるように配慮されている)、支えを排して吊られている本棚(はるかに単純なつくりで済む)、水平を測るための定盤の脚を転用したテーブルの脚や水盤としても使えるガス管の蓋(工業製品や半加工品の中に新たな可能性を読み取る転用作業)など、すべてのディテールに、作家性とは無関係な非常に「控えめ」で、合理的なデザインが溢れている。

humble(謙虚な、控えめな、慎み深い)さは、カヴァリアの人柄からも滲み出てくる。立派なキャリアにも関わらず、権威主義的なところはかけらもなく、人間的な関係をすごく大事にしており、仕事場であるスタジオは、ただ仕事の場所ではなく、家族にとってのもう一つの場所でもある。そのことが、家族ぐるみでの出迎えにも現れている(だからと言って、妙な公私混同的な違和感は一切ない)。彼は純粋に、我々との出会いに価値を認め、それを家族にも体験して欲しいのだ。彼はキャリアのある時点で世界的な建築家になる可能性があったが、その道を歩むと家族との時間が犠牲になることを悟り、意識的にhumble(謙虚な、控えめな、慎み深い)な道を選択した過去がある。しかし、だから所謂有名建築家に見劣りするかというとそういうことはいささかもない。創造力に関して、また人間性に関して、彼のスタジオで学び過ごす時間は、我々にとってとても貴重な時間である。

もう一つのカテゴリーとして、現代社会においてプロジェッタツィオーネとそっくりな価値観と方法論を携えて活動している人たちとその仕事場がある。ここで言う価値観とは、マッチョな資本主義の価値観とは正反対に、人間性や自然を大事にし、速さよりも内容やプロセスの知的文化的価値、そして競争よりも協調を重視し、経済的な利潤以外の部分を忘れない態度である。

カルトゥージア出版は、現代イタリア社会に生きる子どもたちの現実に根ざしたオリジナルの絵本の製作で注目される児童書専門の出版社である。同社は、イタリア社会の子どもたち(数多くいる移民の子どもたちも含めて)の生の現実に深く根ざし、彼らの成長の助けになるような本を、独創的な手法やフォーマットで生み出している。

中でも、これぞカルトゥージアという叢書が年齢層別に二つある[3]。これらはどちらも、子どもたちが出会う可能性のある厳しい現実(家族の者との死別、親の離婚、差別、闘病、その他)に目を背けることなく、彼らが人生の中で直面する体験の意味を理解し、乗り越える手助けとなることを目指した本のシリーズである。それも直接作家と画家に依頼するのではなく、まず、編集部、ある問題の専門の心理学者、問題を抱えた子どもの親、問題のない子をもつ親、さらに場合によっては、子どもたちも参加するフォーカスグループをつくり、テーマに沿ってたっぷりと議論を交わす。(子どもが自由に発言するように、親子は必ず別々にする)その間、作家はじっと聞いている。つくり始める前に、まず子どもたちの現状に耳を傾ける訳だが、この「つくる」前に「聞く」態度こそは、「控えめな創造力」の重要な特徴の一つである。こうして主題となる問題の多様な側面が浮き上がった後ではじめて作家は執筆にかかるが、リアルに書くのではなく、動物を主人公にしたり、寓話風に描く等、必ず主題を隠喩化して物語にする。

[3] 「四角いお話」叢書、「お話が必要」叢書。

例えば、自閉症を主題にした『子狼のマルティーノ』(2015年)では、霧の夜に月を見ずに生まれたために、遠吠えが出来ず、群れから差別される子狼のマルティーノが主人公になる。他の仲間と上手くコミュニケーションがとれない彼を霧が包んでいるところなど、自閉症を知る者にはピンと来る比喩が数々あるが、「自閉症」という言葉は一回も登場しないし、最後勇気を出して友人のガチョウを狐から守ることで群れに受け入れられる件などは、純粋に、苦難を越えた成長の物語として読める。隠喩化されていることで、必ずしも特定の病気や問題を抱えている子どもの話ではなく、より普遍的な物語になるのだ。

そして書かれたお話は小学校の各学年の学級で読まれ、子どもたちから絵や言葉によるフィードバックをもらう。それによって印象的な場面等を確認した後、初めて、イラストレーターは作画に入る。

どちらの叢書も、家族と多様な問題の専門家を巻き込む本格的な参加型のつくり方が取り入れられ、相当な時間とエネルギーを費やし、子どもの視線と心のレベルに大人たちが慎重に寄り添うことでなされた本つくり(プロジェッタツィオーネ)の成果である。

また、主題は様々だが、言葉が一切なくヴィジュアルイメージの力をフルに活かした「サイレントブック」というシリーズがある。カルトゥージア出版も主催者に名を連ね、15人の専門家と2,500人の子どもたちが審査員になる、同名の国際コンクールの毎年の最優秀作品を同社が出版しているのだ。絵だけを使いながらはっきりストーリーが読み取れることがコンクールの出展条件だが、言葉がないだけに読み手も聞き手も、言葉で埋まらぬ余白に自らの想像力を注ぎ込むことが出来る。しかも、サイレントブックという特殊な形式であるにもかかわらず、移民、戦争、人種、死別、恋愛、友情、その他、純粋でまだ偏見を持たない子どもたちの精神に世界の現実を隠さずそのままの姿で伝る本も多い。絵本とは言え、カルトゥージア出版の書籍は、いずれも単なる絵空事ではなく、子どもと現実の世界とを想像力の力でつなぐ真摯な手段として考案されているのだ。

これまで、参加者に専門の絵本作家やそれに関わる仕事をしている人はあまりいなかったが、ゼルビ社長の話と彼女たちの絵本の出会いに、行程中でも最も強い衝撃を受ける人が多い。それは、書籍の数々のクオリティもそうだが、彼女がこの仕事に注ぐ情熱と、本当に社会的に意義のあるプロジェクトとしてやっているという自負、そしてそれによる大きな喜びが伝わるからだ。

行政ではなく、民間が運営するコミュニティ・ハブとして地域の住民(特に社会的弱者)の生活に極めて重要な役割を果たす、各地の「地区の家」の歴史や機能については、このサイトに以前寄稿した別の記事を参照して頂きたい[4]。しかし、毎回参加者が痺れるように心を打たれる、小都市アレッサンドリア(人口約10万人)の地区の家について、いくつか触れておきたいことがある。

[4] 「地区の家の登場 – イタリア現代都市における「みんなの場所」の復活」(https://www.hilife.or.jp/15464/)を参照のこと。

象徴的なシーンに遭遇したのは、今年の3月末に開催した移動教室の参加者たちとともに、アレッサンドリアの駅から地区の家を目指して街一番の目貫通りを歩いていた時のことだった。駅まで迎えに来てくれた、同市の地区の家の代表の一人、ファビオ・スカルトゥリッティが、急に道端に座っている人に歩み寄って、ひざまづき、なにやら話をし始めたのだ。後で聞くと、その人はホームレスで、その晩の彼の援助をどうするかを考えるために、「今夜はどこで寝るの?」と聞きに行っていた。

実は、彼らは、その他の膨大な仕事の傍ら、市から委託されて、ほぼ毎日のように、アレッサンドリア全市のホームレスの見回りパトロールを昼か夜にしている。そのため、町中のホームレスと顔見知りで、日々、彼らの健康や精神状態をチェックしている。市の宿泊施設(ドーミトリー)に宿泊することを受け入れる人には、そちらに行くように斡旋し、当局の世話になりたくない人には、暖かいお茶や食料とともに、その晩の気温に応じて、適切な厚みの寝袋や毛布を配布する。決してサービスを押し付けることはなく、本人の意志を尊重しながらも、ホームレスの人たちがなるべく安全に過ごせるようにする配慮は実にきめが細かい。また、地区の家の入り口入ってすぐに、ロッカーが10個ほどあるのだが、それは、路上生活で持ち物を無くしやすい彼ら用だった。これは、ホームレスの現実をよく知る者でなければ考え付きようがない。常に現実の観察から問題を拾い上げ、それに対して具体的な解決策を講じているのだ。ここでも、まず「聞いて」、それから行動がある。

また、この数年で、路上生活者を援助する彼らのアプローチが大きく変わったという。以前は、その場しのぎ的な作業を細々として、最終的に家を世話していたのだが、最近は、なるべく早く家を世話することが必要、という結論に至ったと言う。家、つまり住所を持つことで、各種許可証や健康保険証を得られる。それにより、市民としての最低の権利である、健康維持の権利が認められるなど、多様な問題を一気に解決する基本が家だと言うことに気付いたのだという。

そんな彼らのアプローチを見ていても、常に自分たちのやり方自体をも疑問に付す謙虚な態度が見られる。原則は、「誰も置いて行かないこと」。あくまでサービスを受ける社会的弱者たちの尊厳を基準にして思考し、活動する人たちの姿がある。その基本は、どんな人の話も聞くこと。普通、ホームレスを見て話しかけようとする人は珍しい。目を背ける人が大概だろう。だが、スカルトゥリッティは、以前筆者にこう言ったことがある。「もし、ある人の話を聞かなかったら、私は多くの学びを失うことになる。」どんな人からも何か学ぶことが出来ると確信しているのだ。この精神は、彼らの組織コムニタ・サン・ベネデット・アル・ポルトの創始者で、貧民救済においてイタリアでは大変著名だった、故ドン・ガッロ神父(1928〜2013)譲りのものである。そんな教えを受け継いだ彼は、誰の話も聞くから、一緒に町を歩いていると、いつも10mも行かないうちに誰かに呼び止められる。昔の村長さんさながらだ。

ドン・ガッロ神父が亡くなってもう10年以上経つが、現在アレッサンドリアの地区の家を運営している主力の50代、60代のメンバーは、いずれも、若い時に苦労してドン・ガッロ神父に救われた人たちが多い。一番の中心人物であるスカルトゥリッティ自身もその一人だ。彼らは、自分でもどん底を経験しているからこそ、弱者への視線の本気度が常人とは全く違うのだ。だがそれだけではない。経験に裏打ちされた知識と的確な方法論が彼らの活動の高いクオリティを支えており、その評価は高く、近隣の市町村から多様な問題の解決のために協力を要請されることも多い。

彼らの地区の家には、また、毎日100kg近い古着が市民から届く。訪れた我々の目の前でも、ボランティアスタッフがその日に届いた分を年齢や性別ごとに細かく仕分けしていた。これらの中でも質の良い物は、地区の家のすぐ近くにある《セカンドライフ》という古着屋で、超破格(大概のものは1から5ユーロ)で売られる。元々は、すべて無料で支給していたのだが、施し物というスタイルを取ると、それを恥じて、本当に必要な人が来なくなる。そこで、たとえ超破格でも、購買という対等な関係において支給することで、相手の尊厳を傷つけずに良品を必要な人に届けることができるという。これも弱者の立場を深く慮っての活動である。

ある時、ある参加者から発された、「このような活動は、経済的に持続性があるか?」という質問を受けたスカルトゥリッティは、「確かに、経済的なサステナビリティは難しいが、私たちは、この活動をとても重要視している。なぜならば、自分たちは、経済的なサステナビリティ以上に、社会的なサステナビリティを守ることを目標にしているからだ」と答えた。私たちは、アレッサンドリアを訪れる度に、どんな人間にも備わるが、普段は考えることもない、「尊厳」の意義を、目に見える形で実感することになる。

人間の「尊厳」について、さらに答えようのない問いを突きつけられる研修先がある。それは、本サイトで既に詳しく触れたが[5]、更生/再教育機関とは名ばかりで現実には資本主義社会の最底辺で出口のないゴミ溜め的な場所となっている現代の刑務所である。北イタリアのピエモンテ州のサルッツォの刑務所では、ヴォーチ・エッランティ協会というグループが、もう20年以上、閉じ込められた囚人たちの真っ当な生と尊厳の再生のために、多様な文化的経済的な活動をしている。一番歴史があるのは、演劇活動。プロの演出家が囚人たちに指導してかなりハイレベルな演劇活動をして来た。さらに、近年は、絵本をつくったり、囚人の中から従業員を募り、ビスケット工場と菜園の運営もしている。

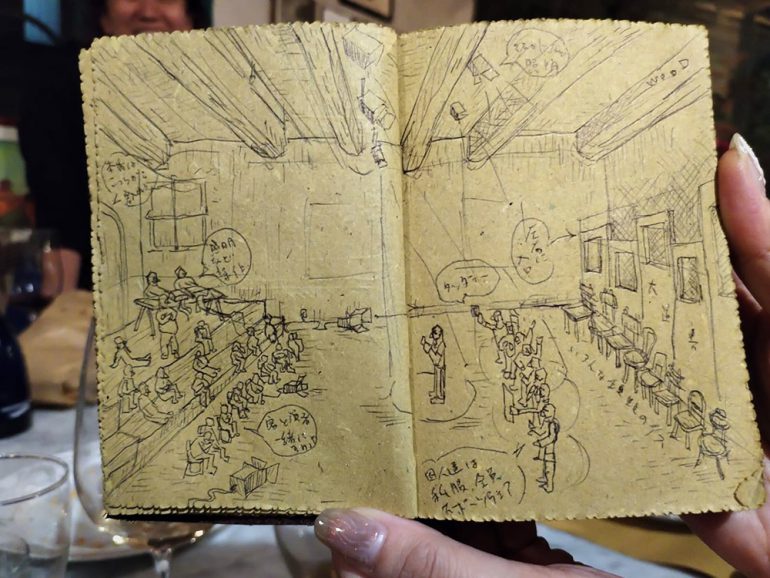

昨年九月に移動教室でサルッツォ刑務所を訪れた際には、演出家、劇作家で同協会のリーダーである、グラツィア・イゾアルディの案内の下、午前中にビスケット工場(大変美味しいパイやピザも焼く)を見学して、昼食に彼らのピザを頂いた後、午後には、ちょうど開幕直前の芝居の稽古を二時間ほど見学した。

[5] 拙著の記事「芸術が切り崩す社会の見えない壁」(https://www.hilife.or.jp/16377/)を参照のこと。

普段は毎年秋に新作を発表するのだが、今回我々が稽古に立ち会った「アムニ」という作品は、実は10年前の名作で、10周年迎えた今年、再演することにしたという。その主題は、囚人たちのほとんどがろくな父親を持たないという事実から着想したもので、長年帰って来ない父親がいよいよ帰って来るので、10人ほどいる兄弟がめかしこみ、プレゼントと祝いのテーブルを用意して父親を待つというシチュエーション。期待と不安の中で帰りを待つ彼らは、踊ったり、ゲームにはしゃいだりと、至ってエネルギッシュで明るい舞台なのだが、最後、結局父は帰って来ない。その父へ向けて一人の外国人の囚人がたどたどしいイタリア語で語る最後のモノローグは、たった2、3行の短いセリフなのだが、この作品のすべてが凝縮されており、客は全員泣かされる。この日も、言葉の壁にも関わらず、参加者の一人が稽古中に泣き始め、車で戻る間も泣き止まないほどだった。

実は、囚人にとって、演劇をすることは、プロの役者がお金や名誉のためにやるよりもはるかに切実な意味を持っている。基本的にエゴイスティックな元犯罪者にとっては、自分を仲間たちとともに見直す集団作業自体が教育的な効果を持つし、他の人物を演じる経験によって、初めて、自分が犯罪者以外の人間になれるイメージを持てるという。実際、再犯率が極めて高い(67%)イタリアの刑務所で演劇活動[6]に関った囚人の犯罪率がたったの6%という驚きの数字も出ている。彼らにとって、演劇は人間として生まれ変わる可能性そのものなのだ。

だが、観劇した参加者たちは、強烈に複雑な心境に陥る。感動的な舞台に熱い拍手を送るとともに、終身刑の囚人もいる彼らが入所前に犯した罪を考える時、素直に誉めていいのか、とか、そういう人のために、誰かがここまで努力する必要があるのか、とか、考えてしまう。2019年秋以来、重犯罪人(基本的に組織犯罪関係)だけを収容することになったサルッツォ刑務所で働くイゾアルディたちも日々その葛藤を味わってはいる。だが、それにも関わらず、そんな彼らにも「尊厳」を認めることが、人間として必要な態度だと彼らは確信している。

超過密な収容状況や囚人を無為な状態に放置する(これが人間性を奪う最大のシステム)現代イタリアの刑務所制度を見過ごさないことは、自分たちも含めて、社会における人間性の問題を考える上で、極めて重要な態度であることをイゾアルディたちの活動は教えてくれる。実は、度合いが違うだけで、資本主義社会は、全く同じシステムを塀の外にいる我々にも適用しているからだ。その事実に目を開くためにも、刑務所という場所、そのシステム、そこに置かれた人間の現実を知ることは極めて重要な意味を持っている。

[6] イタリアでは刑務所内での演劇活動が活発で、全国で約50ヶ所で、約1,000人の囚人が恒常的に演劇活動に関わっており、それらをまとめる全国刑務所演劇評議会という組織もあり、毎年どこかの都市でフェスティバルが行われている。

この他、最近知り合い、連続して通っている先としては、知的障害者の創造力を尊重してグラフィックデザイナーとソーシャルワーカーが協働するラボラトリオ・ザンザーラ(トリノ)がある。ここの決定的な特徴は、製作に従事する知的障害者たちが、多くの「作業所」とは違って、単なる単純作業の作業員ではなく、作品(ポスター、文具、張子、他)の出発点には必ず彼らの創造力が関わっていることである。また、「障害者がつくったから」という口実に甘んじることなく、商品の高いクオリティに拘るところにも、つくり手としての利用者の「尊厳」を大事にする姿勢がある。

また、『石造りのように柔軟な:北イタリア山村地帯の建築技術と生活の戦略』(2015年、鹿島出版会)の著者でトリノ工科大学の教授でもあるアンドレア・ボッコや彼のアシスタントにガイド役をお願いして、同書に登場するアルプスの谷間の廃村跡や、修復され、若い入植者もいる村落を見て周り、山村という生存には厳しい環境の中で、伝統的な石造の建築技術やその他の生存戦略の中に、極めてサステイナブルな知恵が凝縮されているのを読み取るフィールドワークも何度か行った。そこには自己表現とはかけ離れ、本当に必要な生存技術として環境とも一体化した建築のあり方が見えてきて、特に若い建築家の参加者には現代社会における建築概念を考え直させられる経験となっていた。

だが、これまでで最も大きな驚きと崇敬の念をもって見学した相手は、ハイクオリティのラベル(ワイン、ウィスキー、化粧品などの瓶用)やパッケージのプリントで世界的な企業エウロスタンパ社であったかもしれない。北イタリアはピエモンテ州南部にある小さな町ベーネ・ヴァジエンナにある同社は、国外にも6つの拠点(グラスゴー(英)、トゥーヴェラック(仏)、ナパ(米)、シンシナティ(米)、グワダラハラ(墨)、ゴア(印))を持つ、言ってみれば多国籍企業である。しかし、映画『ザ・コーポレーション』(2004年)が描写した無責任で倫理観の全くない金の亡者のような多国籍企業(ルビ:コーポレーション)たちとは正反対に、総数1,200人の社員を本当に一つの家族のように扱い、社員全員が互いをリスペクトし、しっかりした倫理観とヒューマニスティックな精神を技術以上に大事にしている会社である。そして信じられないくらい社員思いな同社は、単に社員の福利厚生を充実させるだけでなく、社員の教育に大きな投資(時間的、経済的)をし、諸般の事情でどうしてもお金に困る社員が出た場合には、相談に乗り、なんと利率ほぼ0%で融資までする。お金儲けのために会社を拡大しているのではなく、そこに働く人間たち一人ひとりに、また地域の人々に、日々人間として向上する可能性を開いてあげるためにやっているのだ。だから、収益の90%を機械(五年以上古い機械がない)やノウハウのイノベーションとともに、人を育て(アカデミーもつくっての新入社員の長期教育、地元社員を海外派遣して経験を積ませるとともに、海外支社の社員を教育)、テリトリーの幸福を実現するために充てている(3,500人強の地元の人口のうち600人が同社に雇用されているほか、地元の子どもたちの音楽学校を経済的にサポートし、近隣の大学と協力して学生を育て、生物多様性にも考慮しながら、一本ずつ社員及び社員の子弟の名前のついた木を植えた森をつくり、テリトリーに在住する移民も進んで雇用している)。

そして、その中心には、いつも人間性を何よりも大事にする社風がある。人間性という最も基本的な土壌に深々と根が伸びている大きな木のような会社だ。その根の一番先まで日々目を届かせているのが現在80歳の創業者ルチアーノ・チッラリオ。彼のモットーは、イタリア語で言うと三つのU: Umiltà, Umiltà, Umiltà.(謙虚さ、謙虚さ、謙虚さ)。まさに「控えめな創造力」(creatività umile)の象徴と言うしかない人物である。小さな印刷工場を彼が始めたのが1966年。息子たちの代になった今でも週6日は工場を訪れ、社員一人ひとりと言葉を交わし、彼らの作業を助け、心を支えている。本社社員の600人の名前も当然すべて覚えている。また、同社は、定年退職した元社員ともしっかりと関係を持ち続ける。退社したらさよならではなく辞めた人も大事にされているから、毎年イベントに招かれる彼らが、技術とともに、他人へのリスペクトや思いやりを何よりも尊ぶ同社の精神の伝統を新しい世代に伝えてくれるのだ。企業の生命が本当にテリトリーと一体になって健全さを保っているのが分かる。

プロジェッティスタという人間のあり方が、現代のこの規模の会社においても可能だとは夢見たこともなかったが、資本主義のルールに従うインダストリーにおいても、人間性と自然環境を大事にしながら真のプロジェッタツィオーネらしい実践をすることが可能であることを彼らは示してくれた。最先端の技術を常に自ら開発しながらも、深い根を通して、自分たちの土壌(人間性、テリトリー、伝統)を養うことを決して忘れない。まるでかつてのイタリアで世界最先端の技術を誇る企業をつくりながら、社員の福祉と地元の市民社会の発展に尽力したアドリアーノ・オリヴッティのいた頃のオリヴェッティ社さながらだ。当時のオリヴェッティの社員同様、エウロスタンパの社員たちも誰もが実に誇らしい微笑みに満ちていた。

こうして、建築やデザイン、児童書の出版、町づくり、刑務所演劇、福祉×クリエイティブの活動、石造建築をはじめとする山村のサステイナブルな生活技術の見直し、またかつてのオリヴェッティを彷彿させる企業倫理を持つ多国籍企業など、一見かけ離れて見える諸々の活動を連続して見学、体験することで、個々の専門性を越えて彼ら全員に共通する、ある「核」のような部分がいくつか見えてくることになる。そこでポイントとなるのは、

①「控えめな創造力」

②「自己表現ではなく、社会のために創造力を注ぐこと」

③「結果を急がずプロセスを大事にすること」

④「自分たちの生活は自分たちでつくること」

⑤「当たり前の人間らしさ」

などである。

①については既に触れたように、この「控えめさ(humbleness)」は、ただ物のつくり方だけではなく、世界や人に対する姿勢、態度にも関わるもので、移動教室の講師陣全員に共有されたクオリティである。例えば、②も実は同じ「控えめさ(humbleness)」の一つの形であり、それは、ムナーリやカスティリオーニの信条であると同時に、ファビオ・スカルトゥリッティの仕事にも象徴されるように、自分の立場や「作品」の発表を目的とせず、自らは黒子となり、共同体なり社会の生活環境の改善に寄与すべく自分の知性/創造力を発揮するのだ。

そして、③もひたすら結果を急がされる資本主義社会のトレンドとは対照的な態度である。ムナーリが「美しさは、正しさの結果である。」と言っていたように、プロセスをじっくり、正しい形で歩むことを何よりも大事にするのが、彼らの特徴である。例えば、カルトゥージア出版が問題を抱えた子どもたちのための本を製作するのに最も大事にするのも、フォーカス・グループという特殊な人員構成で時間をかけたプロセスにおける議論の部分である。

④について。これは、シルヴァーナ・スペラーティの言葉だが、かつてエンツォ・マーリも「自分で考えつくること、それが、他人に自分の生き様をデザインされないための最良の方法」だと述べていた。そこにこそ、生き抜く知性としての創造力を身につける最大の理由がある。自分及び、周囲の人たち(社会的な弱者はその筆頭)の生活が、政治的あるいは経済的な権力の操作によって、一方的にデザインされてしまわないように、目を光らせ、自分で、自分たちのために、自分たちの環境をつくることこそが重要なのだ。地区の家とは、まさにそういう意味で、行政ではなく、市民が自分の手で、自分たちのためにつくった「みんなの場所」としてのパブリックスペースである。

そして、最後になるが、イタリアで、これらのプロジェッティスタたちに会った後で、参加者が持ち帰る非常に重要なものは、メソッドや思想以上に、彼らの誰もが持っている⑤「当たり前な人間らしさ」、彼らの優しさや思いやりの深さである。それがなければ、他者の「尊厳」を本気で考えようとはしないし、弱者に対して、あそこまで本気にはなれない。ムナーリやカスティリオーニが物質や物に対して行う繊細なアプローチも、実は、この、人への優しさや思いやりと同じ土壌に育ったものなのだ。プロジェッタツィオーネとは、単にhow to do の問題ではなく、深くhow to be(人間性)に結びついた問題であった。だから、移動教室に来て、便利そうなメソッドだけ綺麗に貰って帰ろうとする人は、何も得ずに帰ることになる。

資本主義の見えない強風に晒されている日本社会の特に都市部においては、このごく「当たり前」なはずの「人間らしさ」は、もはやそれほど「当たり前」ではなくなっている。そのことに深く気付いて頂くだけでも、イタリアまで来ていただいた甲斐はある。ただ、そこで更新された皆さんの認識を日本社会の中で生かすことは容易ではない。たとえこの旅で良いショックを受けたとしても、その経験はまだ種に過ぎない。帰国後、仲間たちとこの経験を反芻したり、勉強を続けることで、もらった種をしっかりした植物に育てていく必要がある。そのためには、どこに住み、どういう形で自らの生業を形成していくかなど、資本主義の強風を適度に躱すための戦略の探求も必要だろう。

多木陽介:批評家/アーティスト

1988年に渡伊、現在ローマ在住。演劇活動や写真を中心とした展覧会を各地で催す経験を経て、現在は多様な次元の環境(自然環境、社会環境、精神環境)においてエコロジーを進める人々を扱った研究(「優しき生の耕人たち」)を展開。芸術活動、文化的主題の展覧会のキュレーション及びデザイン、また講演、そして執筆と、多様な方法で、生命をすべての中心においた、人間の活動の哲学を探究。著書に『アキッレ・カスティリオーニ:自由の探求としてのデザイン』、『(不)可視の監獄:サミュエル・ベケットの芸術と歴史』、『失われた創造力へ: ブルーノ・ムナーリ、アキッレ・カスティリオーニ、エンツォ・マーリの言葉』(どく社)、『プロジェッティスタの控えめな創造力:イタリアンデザインの静かな革命』(慶應義塾大学出版会)、翻訳書にマルコ・ベルポリーティ著『カルヴィーノの眼』、プリーモ・レーヴィ著『プリーモ・レーヴィは語る』(ともに青土社)、アンドレア・ボッコ+ジャンフランコ・カヴァリア著『石造りのように柔軟な』(鹿島出版会)等がある。

企画・構成:紫牟田伸子 (Future Research Institute)