2024年6月14日/執筆:岡橋 毅(ウーストヘースト/オランダ在住)

オランダの空の玄関口は、首都アムステルダムの南に位置するスキポール空港だ。スキポール空港上空で着陸態勢に入っている飛行機から大地を見下ろすと、雲間から思っていた以上の量の緑が目に飛び込んでくる。初めてこの空港に降り立つ人たちの中には、目下に見える緑の多さに驚く人も多いのではないだろうか(曇っていて見えないこともしばしばだが)。

オランダは九州ほどの大きさ。しかも、アムステルダムの他にもロッテルダム、ハーグ、ユトレヒトといった大きな都市が、それぞれ1時間以内の位置関係で「ランドシュタット地域」と言われる都市圏サークルを形成している。

狭いエリアに都市が密集しているにもかかわらず、緑(農地も含まれる)が残されているのは、この国の特殊な事情と国土デザインの歴史によるところが大きい。特に、ランドシュタット地域の中心には緑が広がり「Groene Hart」という愛称で呼ばれている。英語にするとグリーンハート。つまり、緑の心臓という意味だ。このエリアは都市開発の波が及ばないよう、政策によって守られてきた。いまでは、農地のみならず、人々が水遊びやキャンプ、散歩を楽しむレクリエーションエリアであり、鳥たちが飛び交う場所となっている。水利上も重要な場所だ。

グリーンハートと言われてもピンとこない方も、風車やチューリップ、牛、農場、チーズといった言葉を聞けば「オランダのイメージ」として連想できると思う。グリーンハートでは、そうした典型的なオランダの風景(と営み)が展開されている。

*参考:「グリーンハート」を楽しもう!と呼びかけるウェブサイトも存在する。

https://www.groenehart.nl/the-green-heart-of-holland

私が住むエリアもランドシュタット地域にあり、グリーンハートの恩恵を受けている。少し足を伸ばせば散歩や子どもたちの遊びに最適な緑地や湖畔が近くにあり、日常的にお世話になっている。前回書かせていただいた記事で紹介した「農業コミュニティ」は、まさにこのエリアにある。

人は、あまりにも日常にあるものには疑問を向けなくなる。私にとっての「グリーンハート」がまさにそうで、その存在を知ってはいたものの、その歴史や背景についてはまったくの無頓着であった。

そう気づかされることになった展示が、ロッテルダムにある国立博物館「Het Nieuwe Instituut」で行われている、企画展「Designing the Netherlands. 100 Years of Past & Present Futures(オランダをデザインし続ける:100年の過去、現在、未来)」だ。

この企画展は、自分が意識もせず何気なく恩恵を預かっていた「空間」や「風景」が、オランダという特殊な土地に住む人たちの「デザインする(Designing)」という強い意志が結実したものだったということを思い知る機会となった。

この企画展は、ここ100年ほどのオランダの空間デザインの歴史をふりかえり、当時の構想図や設計図、模型を展示するものだ。会場である「Het Nieuwe Instituut(英語だと「The New Institute」)」は、建築とデザイン、デジタルカルチャーをテーマとする国立の博物館。ここが所蔵する建築模型やスケッチが、「Future Image of the Netherlands(オランダの未来のイメージ)」「Transitions: Landscapes and Processes(変革:ランドスケープとプロセス)」「Living Together(共に生きる)」「Participate!(参加せよ!)」の4つのテーマに分けて展示されている。

また、この企画はオランダ政府顧問委員会(the Dutch Board of Government Advisors : CRa)との共同企画。オランダ政府顧問委員会は、オランダ中央政府に対して空間プランニングに関してアドバイスをする独立したアドバイザリーボード。約40人ほどで構成された研究チームが、大臣に求められたアドバイスだけでなく、都市の変革やエネルギートランジション、モビリティなどに関するアドバイスも自発的に研究・提言している。オランダの空間計画に深く関わってきた組織だ。

私が企画展を見てまわる中ですっかり感心してしまったのは、オランダの人たちのランドスケープをつくり、暮らしをつくっていこうとする「意志」の強さだ。オランダは、もともと低い土地にあり、国土が広いわけでもないので、歴史の中でも工業化や都市化やモータリゼーション、環境問題に「意識的に」向き合わないといけない地理的特徴を持つ。広大な土地を持つ国、例えばアメリカやオーストラリアなどとは、道路を1本通すことの意味が全く異なる。

また、ともすると自然や風景を「所与」のものとしてみなしてしまいがちな自分のような日本生まれ、日本育ちの人間と異なり、オランダの住む人たちは、空間をデザインすることに関して全く違うメンタリティを持っているのだなと感じいってしまった。

オランダのデザインというとミニマルなところや自由でユーモラスなところに注目が集まりがちだが、オランダが持つ歴史的・地理的条件というところを踏まえて考えると、また少し違った見え方がしてくる。オランダデザインの根底には「自分たちでつくる」という意志が「底流」のように流れているのだと思う。

以下に、企画展の紹介を通して、オランダの空間デザインに関わる人たちがどのように「未来を描く」という行為を繰り返してきたのか。そして、いまも繰り返しているのかについてレポートしたい。(今回の記事で企画展を紹介することは、博物館の方に了解を得ている。プレス用の写真も提供していただいた)

会場に入ってすぐ目に飛び込んでくるのは、数々のオランダの「地図」だ。このセクションは、「Future Image of the Netherlands(オランダの未来のイメージ)」というテーマのもと、長期的な視点に立って国土の設計を考えてきた歴史が展示されている。

興味深かったのは、1980年代に作成された地図と2023年に作成された地図のコントラストだ(下の写真を参照)。どちらも、将来のオランダについての未来像を描いている。

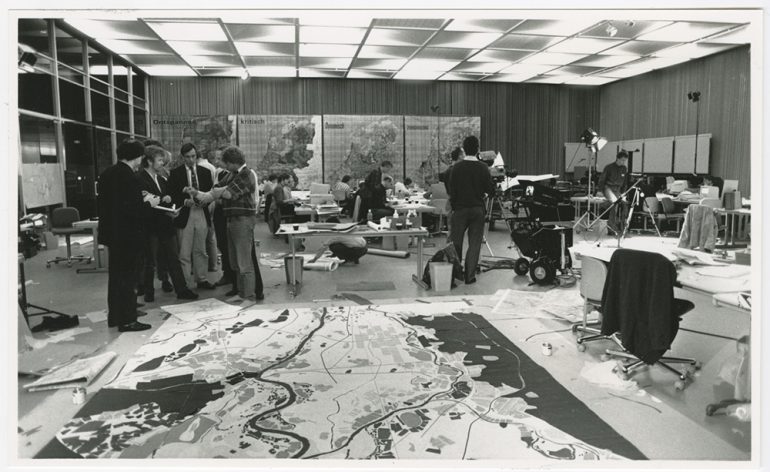

古い方から紹介しよう。上の写真にある1987年に描かれた緑色が基調の4つの地図には、2050年の未来のオランダの将来像が描かれている。それぞれ、「Relaxed Netherlands(リラックスした状況のオランダ)」、「Critical Netherlands(危機的な状況のオランダ)」、「Caring Netherlands(ケアするオランダ)」と「Dynamic Netherlands(ダイナミックなオランダ)」の4つのシナリオだ。

ここから2つのシナリオを紹介すると、例えば、2050年の「リラックスしたオランダ」のシナリオでは、エネルギー問題はテクノロジーの発展により解決されており、ロボットや情報技術が効果的に生産や消費を促している。また、オランダ東部には大きな核融合発電施設がある。核融合発電は、原子力発電とは異なり、軽い原子核を融合させるので、高レベル放射性廃棄物が発生せず、核融合を停止させるのも容易だという。現在も未だ実用化されていないが、2030年代から2050年以降に実用化が予測されている。太陽光発電施設や風力発電施設も描かれている。また、スーパー自動高速道路やスーパー鉄道網、チューブ交通など、洗練された自交通網が発達しており、河川は交通の用途では使われなくなり、環境的な配慮が重視され、自然の流れに任されて流れている。

もう1つ、「危機的なオランダ」のシナリオの2050年は、エコロジカルな混乱から回復したという設定で地図が描かれている。それぞれ異なる考え方や特徴をもつ地域が集まり、高度に多様な社会が生まれているが、権力は偏っておらず、それぞれの地方自治体が重要な役割を果たしてそれぞれの地域の発展を支えている。

ランドシュタット地域にあるグリーンハートは広大な自然保護地区に変容している(2024年現在は大部分を農地や牧草地が占める)。北部のフローニンゲンの東部には、小さな社会組織が数多く集住している様子が描かれている。それぞれのコミュニティやグループ、個人は、それぞれのやり方で空間やインフラを整備できるようになっている予測だ。

オランダという国がどうなっていくのか。できる限りの情報を集めて、複数のシナリオを描こうとしていることが伺える。当時、このシナリオ地図を作成していたスタッフの様子が写っている白黒写真も展示されていて、なかなかの数のスタッフがいることがうかがえる。国の将来を想像していこうという本気度が伝わってくる。

この成果は1988年に策定された第4次空間計画に関する国土政策文書にも生かされたはずだ。この第4次空間計画は、海外の大都市との都市間競争も見据えて、大都市の魅力を高めるための再開発が重視され、コンパクトシティ政策への転換点となったことで知られている(片山健介, 2019)。

余談ではあるが、オランダは複数の未来シナリオを描く手法である「シナリオ・プランニング」を早くから取り入れてきたことでも知られる。例えば、世界的石油会社のシェルが複数のシナリオをつくっていたことで、1973年石油ショックの時の対応に役立ったという話がよく知られている。

複数の未来シナリオの地図を描き、将来の対応を検討する手法は、オランダのお家芸とも言えそうだ。オランダは、現在ある堤防や盛り土、ポンプなどの存在がなければ、満潮時に国土の約65%が水没すると言われており、そもそも国土を「デザイン」していかなければならない地理的事情を持っている。「シナリオ・プランニング」や「地図化(マッピング)」がお家芸になってきたのも、当然の帰結なのかもしれない。

そして、これらのシナリオのアップデート版ともいえる、2023年に描かれたばかりの新しい方のシナリオ地図も紹介しよう。

こちらは、2023年にオランダ環境アセスメント庁(Netherlands Environmental Assessment Agency:PBL)が作成した、未来シナリオだ。ここでも、「Globally Entrepreneurial(グローバルな企業がリードするシナリオ)」、「Fast World(デジタル化が顕著に進んだシナリオ)」、「Green Land(自然のためのスペースが十分に確保されるシナリオ)」、「Regional Rooted(地域ごとの市民がイニシアチブをとるシナリオ)」の4つのシナリオが示される。

*より詳しい資料を、PBLのサイトで確認することができる。

Four scenarios for the organization of the Netherlands in 2050

https://www.pbl.nl/publicaties/vier-scenarios-voor-de-inrichting-van-nederland-in-2050

現代においても、オランダは持続可能性や生物多様性への取り組み、住宅不足の解消、気候変動への対応など、喫緊の課題に事欠かない。むしろ、21世紀になってさらに課題が積み増されている感もある。

このアップデートされた4つのシナリオは、課題満載な状況の中で長期的な視点を持ちながらオランダの国土をどういう方針でデザインしていくのかを検討するためのツールとなる。こうして、いくつかの未来像を仮置きして、いま何をすべきかを考えることを「バックキャスト」と言う。

こちらも、4つのシナリオのうちの2つを紹介しよう。「Green State(緑の国)」シナリオでは、自然との一体化が進んでいる。人々の公共への献身度は高く、緑化が重要なことだと認識されている。消費活動は抑制されており、物質的な豊さや所有の重要性は下がっている。また、自然的な解決方法が技術的な解決方法よりも多く採用されている。中央政府がリードしながら、サステナビリティに関する施策が積極的に進められている。

また別の「Regionally Rooted(地域に根差した)」シナリオでは、人々はコミュニティの一員であるという意識を強く持つようになっている。地域の主体が中心となって市民の面倒をみて、自然やランドスケープに関するマネジメントも行っている。人々のつながりは強く、地域に対する誇りも強い。このシナリオでは、大都市の発展は緩やかなものになり、小さな町や村がそれぞれの資源や状況に合わせた成長をしている。

上記リンクで紹介したPBLのレポートの中では、2050年に向けた4つシナリオのそれぞれの未来が実現する場合、どのように実現していくのか、どんな課題があり、どんな変化が必要なのか、という詳細な未来予測とストーリーが描かれている。

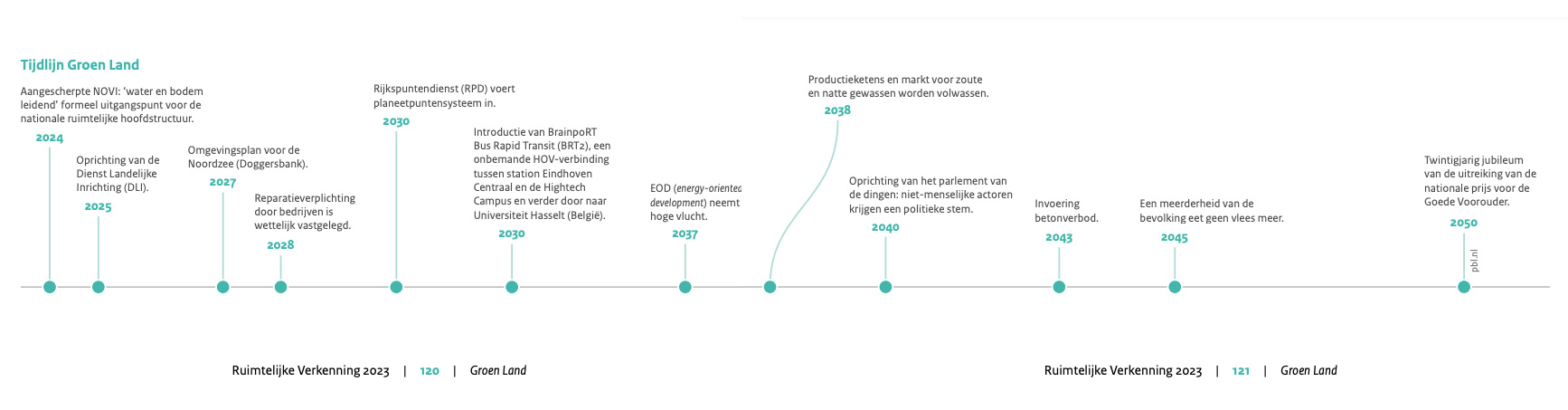

例えば、Green Landシナリオの未来では、こんなことが起きるのではないかということが書き込まれているタイムラインは、以下のような感じだ。2030年のところには「Planetary Points System」の導入とあり、これは消費行動による「惑星的」な地球環境への影響をポイントで評価するシステムが導入されることだと思われる。また、2040年には、動物や植物などの「Non-Human(人間ではない)」が政治的な意見を持つようになり「Parliament of Things(モノによる議会)が設置され、2045年には「ほとんどの人がお肉を食べなくなっている」と書かれていたりする。

4つのシナリオにしても、未来予測にしても、本当にこういうことが起きるかどうかではなく、想像をたくましくして、どんなことが起きうるのか?何が課題になっていくのか?ということを考えて、議論することが重視されている。

さらに遠い未来、100年後のオランダを描く「地図」もいくつか展示されていた。その1つは、農業科学や環境科学分野で世界的にも知られるワーヘニンゲン大学(Wageningen University & Research)が、オランダが「自然にやさしい未来」を選択した場合の100年後の姿を描き出したものだ。2120年の姿を2022年に作成している。

この「地図」の場合、詳細なプロセスや背景の説明はない。私が地図から読み取れるのは、計画的な都市の再整備が進み、河川や沿岸は自然の力に寄り添う形で管理されている様子や北海の沖合には多くの再生エネルギーの設備が配置されている様子だ(オランダ語がわかれば、水の管理やエネルギー、農業、生物多様性についての情報をもう少し解像度高く読み取れるのだろう)。

この「地図」もシンプルに「Not: that’s how it’s going to be. But: where do we want to go? (物事がどうなっていくのか?ではなく、私たちはどこにいきたいのか?)」を示そうという意図のもとで描かれ、100年後の未来をポジティブな姿勢で想像し、社会的な議論を促そうとしている。もちろんワーハニンゲン大学の研究者たちは、自分たちで描いた未来を実現するための研究と実践を重ねていくに違いない。

*参考

Netherlands in 2120

https://www.wur.nl/nl/dossiers/dossier/nederland-in-2120.htm

Three good reasons to look a century ahead

https://www.wur.nl/nl/show/drie-goede-redenen-om-een-eeuw-vooruit-te-kijken.htm

以上、簡単ながら企画展の内容を紹介してきた。最後に、この企画のテーマである「Designing the Netherlands」と大きな関わりがあるオランダの空間デザインに関する法改正について触れたい。

2024年1月に「空間計画法を含む土地利用、インフラ、環境、水管理などに関連する26の法律を一本化した『環境・計画法(Omgevingswet)』(前述、片山 p.43)」が施行された。この「環境・計画法」は、手続き面から見ると、バラバラになっていた法律を一本化し、申請のデジタル化も進めることで個人や組織が建物や土地に手を入れる際の法的手続きが大幅に効率化されることが期待されている。数ヶ月かかっていた申請が、数週間で済むそうだ。

しかし、この法律の本質的な目的は、その土地に何か新たな建物や空間をつくっていこうとする人たちの主体性を高め、関係者の「参加」を高めるところにある。いままで以上に、権限が地方自治体やコミュニティに移譲され、人々が自律的かつ協働的に空間づくりに取り組んでいくようになることが想定されている。

興味深いことに、この記事の少し前に紹介したオランダ環境アセスメント庁がつくった2050年のシナリオの1つである「Regionally Rooted(地域に根差した)」が描いている世界観と重なるところがある。

この法改正によって、地域の自律性や協働性が高まるのはとても良いことだ。しかし、都市デザイナーや都市プランナーの中には、この法改正によって地域間格差が広がることを懸念する人たちもいる。つまり、うまくプロジェクトを進めていける人たちとそうではない人たちの空間デザインに差が出てしまうということだ。言われてみれば、確かにその不安はありそうだ。

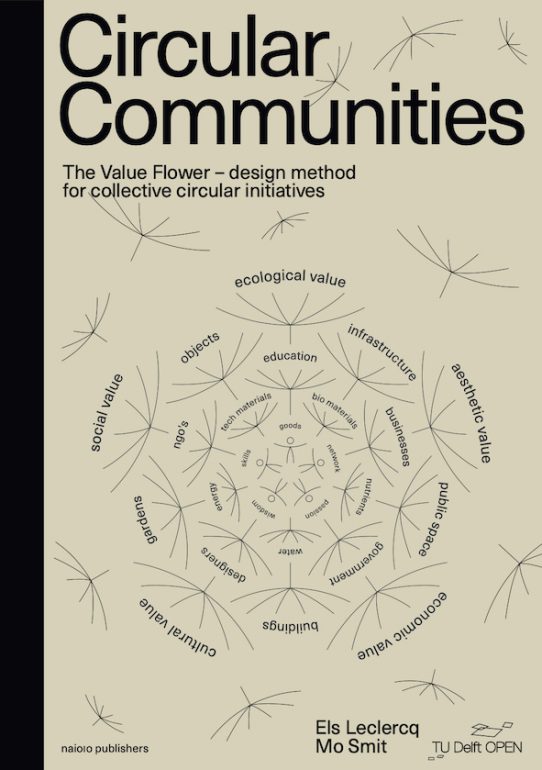

例えば、デルフト工科大学やエラスムス大学ロッテルダムで研究する研究者2人によって書かれた「Circular Communities: The Value Flower – design method for collective circular initiatives(サーキュラーコミュニティ:バリューフラワー 共同的なサーキュラー施策をつくるためのデザインメソッド)」は、まさにこの不安を解消するために、地域が主体となって空間デザインプロジェクトを進めていくための手法を提案するものだ。

オランダ国内の7つのサーキュラーコミュニティに関する先進事例をベースに紹介することで、今後増えていくと予想される空間デザインプロジェクトに関わる人たちの参考になるメソッドやツールが紹介されている。(オランダ語と英語で出版され、PDFを無料でダウンロードすることもできる)

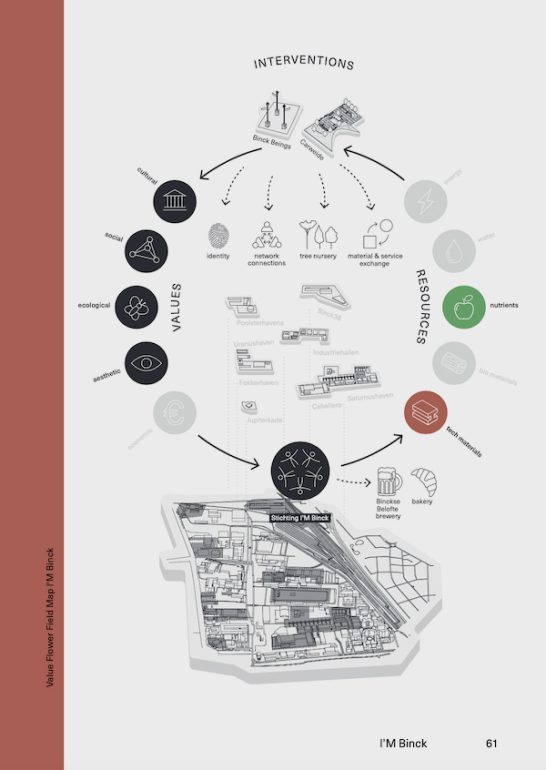

デン・ハーグのビンクホルストも事例の1つ。この地域は、ハーグ市の「循環型都市開発」の先進事例として研究対象地になっており、「環境・計画法」を先取りする取り組みとみなされている。この地域は、元々工業地帯だった場所を住宅地に大転換する予定だった。しかし、2007〜2009年の金融危機で計画変更を余儀なくされてしまった。

そこで、よりイノベーティブでクリエイティブなやり方でプロジェクトを進めようと2011年から徐々に参加型の都市介入が始まった。2014年からは「I’M Bink」という地域協議会が中心となり、住民や企業の参加やネットワークを軸にした循環型の複数のプロジェクトを進められている。

大規模な計画のもとに進めるのではなく、参加型・ボトムアップでプロジェクトが進められることで、企業間の有機的なつながりによる資源(機械や知識など)の共有、多数のステークホルダーが一緒になって進める地域の緑化の推進(ビンクスグリーンパートナーシップ)、近隣の小学校やデザインコースの学生との協働が生まれている。

と説明するだけでは、単なるプロジェクト紹介に止まってしまうが、ここに「Value Flower」による分析フレームワークを持ち込むことで、プロジェクトの特徴をより明確に捉えることができる。分析フレームワークと言ってもそこまで複雑なものではなく、プロジェクトの「コラボレーション」の様子と「資源の循環」の様子、「生み出した価値」をそれぞれ5つのポイントで可視化することがベースとなる。それらを元に、どういうステークホルダーが関わり、資源がどう循環し、どのような価値が生まれているのかという全体像を描く「Value Flower Field Map」も描かれる。

I’M Binckの活動を描いたマップは下のようなものになる。(p.61)

ここでも広義の意味での「地図(マップ)」が重要ツールになっている。

「Circular Communities」の本の中では、ビンクホルストを含む7つの事例についてプロジェクトの詳細な紹介と分析フレームワークによるイラストとフィールドマップが描かれている。これから地域の空間デザインプロジェクトに取り組もうと思っている人たちにとっては、これらを見比べることで、参考にしたり、自分たちの状況を分析したりすることができる。しっかり分析しながら進めることでより質の高いプロジェクトが生み出される。もちろん、それぞれの地域でよりサステイナブルな空間デザインや循環型経済への移行を頑張ることができれば、オランダ政府が掲げる2050年までにオランダ経済を完全に循環型にするという目標を達成することにもつながってくる。

オランダ人たちは、「地図」と言うツールを最大限に活用し、複数の未来を想像し、異なる意見を戦わせながら空間を、そして社会をデザインしている。「地図」は未来を構想するために欠かせないツールのようだ。

今後も、オランダでは、個人や地域レベルの小さい「地図」から国家レベルの大きな「地図」まで、大小様々な「地図」が数多く描かれていくのだろう。

そして、都市や地域をデザインしていく難しさはオランダに限ったことではない。どんな地域でもどんな国でも、主体的に「地図」を描き、議論する人たちが増えていけば、それぞれの地域住民が誇りに思う空間が生まれていくはずだ。

その土地の未来をより良いものにしたいと思ったならば、何度でも、いくつでも「地図」を描いていくことが重要なのかもしれない。

いくつもの地図を描こう。周りの人たちと話し合いながら地図を描こう。

自分もできる範囲で「地図」を描いていきたい。

【参考文献】

2019. 片山健介 「2章 オランダ・アムステルダムー持続可能な経済成長を支える都市政策」In: 谷口守編著「世界のコンパクトシティ 都市を賢く縮退するしくみと効果」学芸出版社

https://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761527259/

2023. Circular Communities: The Value Flower – design method for collective circular initiatives

https://books.open.tudelft.nl/home/catalog/book/62

2023. The Making of the Netherlands

https://thoth.nl/catalogus/historische-atlas-van-nederland/

Omgevingswet(環境・計画法)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

岡橋 毅:デザインリサーチャー/ライター

1978年東京生まれ。2020年よりオランダ在住。リサーチや事業創造プログラム、未来洞察プロジェクトなどを経験後、渡蘭。科学技術、社会、文化が交差する現代的課題のリサーチやライティング、デザインファシリテーションを手がける。「Design with Nature」をコンセプトに掲げて活動するACTANT FORESTメンバー。個人サイト:bit.ly/3RT3ndy

企画・構成:紫牟田伸子(Future Research Institute)