2009年03月13日

都市公園の量と質

■都市公園の整備水準

東京都23区の1人あたり公園面積はわずか3.0㎡であり、ニューヨークの29.3㎡の約十分の一、ウィーンの57.9㎡の約二十分の一、と先進各国と比較すると非常に少ない(平成19年度末の国土交通省調査)。しかし、われわれの研究グループで東京都の住民に「自分のまちのどんな場所が好きか」を問うネットアンケート調査に対して、「公園」をあげる人が他を引き離して圧倒的に多かった。公園面積といった量的な指標では比較できない、文化によって異なる都市公園の価値があるのだろうか。都市公園に対する市民の関わり方を考えるために海外の例を見てみよう。

■ヨーロッパの都市公園

東京ジャーナル2008年8月号と9月号では都市の広場を考えた。そこでは南欧やその影響の強いラテンアメリカの例を示したが、それらの国では都市の公共空間として広場が重視されている。それに対して公園を重視するのは欧州でも夏が短い緯度の高い国であるように思われる。

「公園(Public park)」はもともと王の狩猟園地がイギリス市民社会の成立にともなって公衆の利用に開放されたもので、その典型がロンドンの都心部にあるハイド・パークである。東京の日比谷公園の約9倍の広い公園には乗馬用の道が巡っていたり、市民の自由な討論が行われる場所として有名なスピーカーズ・コーナーがあったりするが、全体としては多くの活動が見られるというよりは、都心にありながら静かな緑の保留地となっている。

(写真左)イギリスの緑深いハイド・パークの落ち着いたたたずまい

(写真右)スピーカーズ・コーナー(1974年撮影:現在もこんなに活気があるかは不明)

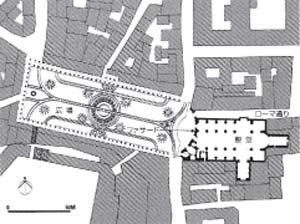

前述の1人あたり公園面積が東京の20倍もあるウィーンを歩くと確かに緑の多さが実感できる。旧市街を取り囲むように周回するリング通り〈環状通り〉は、歩道、車道、自転車道、市電と異なるモードの交通路が並行して走る。その通りに沿って点在する歴史的な建築を楽しむことができるが、それをつなぐように公園の緑が連なっているのである。またヘルシンキには港に面したマーケット広場から街の中心へ向かう2本の大通りに挟まれてエスプラナーディ公園があり、夏の昼休みには多くの市民が芝生で陽光を楽しんでいる。こういった都市を移動する人々の動線に沿って作られた都市公園は、奥の深い大公園と違って市民の日常的な利用を可能としている。

(写真左)ウィーンのリング通り沿の緑と建築

(写真右)ヘルシンキのエスプラナーディ公園

■新世界の都市公園

ニューヨーク市マンハッタン島の中央に南北4km、東西800mのセントラル・パークが計画され作られたのはおよそ150年前である。緩い起伏を作りいくつかの池を配して人工的に作られた公園は、今ではすぐ外に広がる高層ビル群と好対照をなす自然豊かなオアシスとなっている。園内には美術館、動物園、運動場、スケートリンク、野外劇場など市民を呼び込むレクリエーション施設が各種完備されているのはアメリカ的と言えるかも知れない。

一方、カナダのバンクーバーの都心部には大きな公園はないが、周辺のいくつかの公園が自転車ルートによって結びつけられている。面白いのは、その自転車ルートの一部が小さなシーバスで入江を越えてつながっているところである。このネットワークは、「健康な生活を支える都市」としてのイメージを感じさせてくれる。

(写真左)ニューヨークのセントラル・パーク

(写真中)バンクーバーの臨海公園

(写真右)バンクーバーの自転車ルートをつなぐシーバス

■東京の都市公園

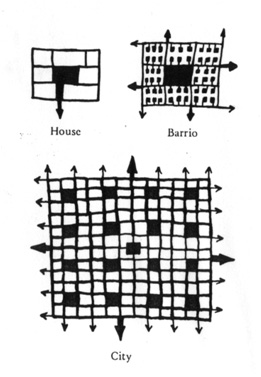

冒頭で述べたアンケート調査で、好きな場所として公園があげられていることから、現状に満足していると解釈することはできない。むしろ公園のさらなる整備の期待をくみ取ることが必要である。しかし海外の大公園を目標にして東京が規模においてそのレベルに追いつくことは不可能であろう。そこで発想を転換してはどうだろう。日本には、雰囲気の異なるコンパクトな空間を巧妙に配することによって、様々な体験を可能にする回遊式庭園の伝統がある。このような公園を作れば、面積がたとえ海外の大公園の十分の一であっても、それと同等の、またはそれを上回る効果をもたらすことができるかも知れない。さらに、公園を新たに作るより、もっと手っ取り早く、都が所有する「庭園」を公園として開放すれば済むのではないかとも思う。海外から訪れる友人を公開されている都内の日本庭園に案内すると、とても評判が良いのである。日本庭園のメンテナンスには費用がかさむが、新しく公園を作って一人当たりの面積をコンマ数%上げるより安上がりである。ぜひ東京都立の庭園を無料にして頂きたいと思う。

東京都立庭園「六義園」とそこに案内したドイツからの友人

(大野隆造)